题记:习近平指出,做好新形势下宗教工作,就要坚持用马克思主义立场、观点、方法认识和对待宗教,遵循宗教和宗教工作规律,深入研究和妥善处理宗教领域各种问题,结合我国宗教发展变化和宗教工作实际,不断丰富和发展中国特色社会主义宗教理论,用以更好指导我国宗教工作实践。积极引导宗教与社会主义社会相适应,一个重要的任务就是支持我国宗教坚持中国化方向。

一

尚在大学时,我就喜欢上了哲学这门课,精力集中,课堂思维活跃,总有问不完的问题,而老师的回答方向始终一致性,眼神却是笑眯眯的。后来,我就去图书馆搜寻尼采、叔本华及黑格尔的思想集纳,张大嘴巴像蜜蜂一样吮吸其琼浆,尼老总纲为,哲学的使命就是要关注人生,给生命一种解释,给生命意义的一种解释;哲学是非政治的。为此,我赞同!

再后来,就生命的终极及意义,我曾斗胆与我当时在安康北寺任教的阿訇大爷辩论过,我大爷乐呵呵地慈祥看着当时我这个楞头青,逐一回答,顺手递给我一本《电脑古兰经》册子,指着他身后的书架,说,那些书你喜欢看,拿去看。

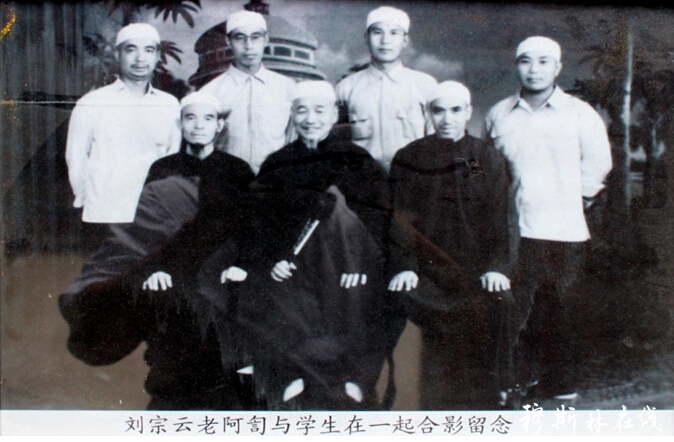

顺着他手指的方向,我发现了一幅黑白合影相片,条桌前端坐着一位睿智的长者,手捧经书,正在详解端倪,四周一排后生静听思索。我问大爷,先生是谁?

我的老师,刘宗云阿訇,旁边是我们这些学生。我大爷娓娓道来他老师当时在安康开学的故事。他说,刘宗云阿訇,我的吾师榻尼(求主喜悦他),西安人,阿訇(عالم)而立们(知识)高深,性格憨厚耿直,谦虚谨慎,平易近人。1936年,曾先后受聘于蜀河清真寺、安康清真南寺。那时,我就在南寺师从巴巴。

那时的蜀河镇,山高路险,人烟稀少,清真寺立于半山坡,狼嚎狐鸣,山风呼啸。如此环境,巴巴阿訇坚守阵地,设帐讲学,巴巴擅长讲授《开俩目》、《候桑尼》、《伟嘎》和《懒玛而其》。教学方法由浅入深,循序渐进,言简意赅。动情处,巴巴声泪俱下,痛斥世风日下。知名的门徒有刘兆德、马明全、安宗喜、李廷贤等阿訇。

自此,巴巴刘、蜀河清真寺,在我心头留下烙印。多次路过旬阳,但未及蜀河,那宿债便愈加沉重,焦渴地期盼着对蜀河实地踏访。为青年,为历史,为许多无法言传的原因。有时候,这种焦渴,简直就像对失落的故乡的寻找,对离散的亲人的查访。

我大爷的故事,竟能把一个异乡的生僻角落,变成我心中的故乡。大爷已逝,他当年褪色的“顿拜”(阿拉伯式长袍)里,究竟藏着什么法术呢?

今天,我冲着当年我大爷的那个巴巴刘,去寻蜀河清真寺了。

二

商贾云集、千帆竞渡、马帮如蚁,历史上的陕南,有如此热闹镜像,会是哪里?蜀河,当今的蜀河镇。《楚界秦河》及清汉中知府严如熤著《三省边防备览》中称:洵阳之蜀河口上溯兴汉下达襄樊,北通商洛骡马驮运,估客云集,为汉江中小都会。这些足以说明当年蜀河古镇之昌盛。

蜀河是汉江的一级支流,于蜀河镇汇入汉江,境内流长58.64公里,因其流域有蜀王冢而得名。

当地乡老们讲,蜀河又因水而闻名。陕南多暴雨,每当雨季,大雨滂沱,山洪爆发,蜀河挟泥石流呼啸而来,就像一群狂奔的野马,石头碰撞声、水流落差声,轰隆隆,千军迸发之势一路拥挤奔向汉江。

蜀河又是娴静的,遇上晴天,一泓清水,碧波荡漾。浅滩,清澈见底,清得可以看见河底游动的鱼虾;深潭,晶莹碧绿。两岸柳丝婆娑,绿草茵茵。

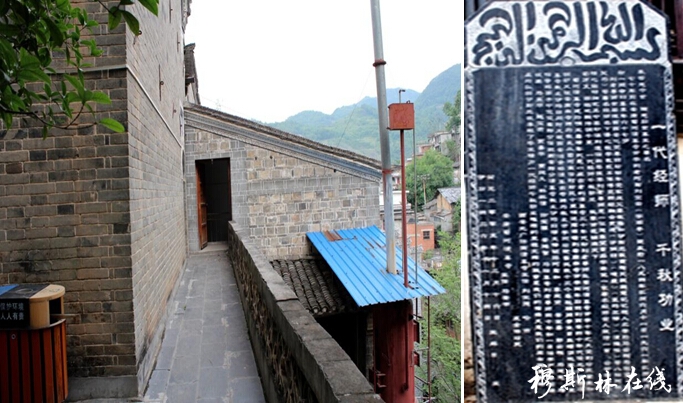

兴奋的我迈着轻快的步履穿梭在蜀河街巷道里,东瞅瞅,西望望。不知不觉钻进了镇政府大院,急忙向一女干部询问清真寺在哪里,女干部转个头来,微笑着手指:“大门下去,右拐便到。”谢了干部,沿石阶下行,两石阶交汇处,右上,抬头仰望,蜀河清真寺屹立在半山腰。当地人讲,此处山崖被称为,寺墚子,山墚因寺得名,寺凿墚而建,寺门外百步阶梯直扑街道。

仰望寺门,只见云霞掩映间,寺墚子之上坐落着我心中曾描摹过多次的蜀河清真寺,清真寺门墙高近8米,门檐下镶嵌着三个金色大字“清真寺”,两边立柱上用纯蓝色瓷片镶嵌着巨幅汉字对联。上联:启教越数朝蒂固根深 磬香绵远延中外,下联:大经传亿代星环斗曲 精华泛博贯乾坤。门墙为殿宇式样,苍劲古朴,瑞气盈庭,古树葱郁,鸟儿在古树上悠然盘旋。

沿石阶上行,约百步,便到达了清真寺大门,寺高两层,其大门位于二楼,一楼进门是“大净室”,宽敞明亮,热、凉水皆备,楼底为文风沟,沟中溪水潺潺,树影婆娑,楼上古兰声声。置身如此环境的浴汤中,“君子豹变,小人革面。”我想会有如此效果吧!

寺内设有前厅、大殿、教长室、厨房、储藏室、满拉住房和经堂教室。庭院深深,宽敞明亮,色调和谐,犹如一幅铺开的宋代卷轴画。

过前庭就进入方形天井院,左侧有教长室和小净室。步上天井台阶,进入抱厦。抱厦前沿左右的护栏画有水墨画兰草,并有诗一首 “稳步上瑶台,风吹芝兰开, 心如白云净,报答造化来”。抱厦中心有四根合抱立柱,立柱上挂着木制巨幅挂对,其中一幅上联为“临五时复七日方不愧清真二字” ,下联 “解三省思四箴莫虚度岁月一生”。据坊民讲,此副对联是本地晚清汉族秀才廖鸿功受本坊高穆马春华老先生之邀撰写的,临书之前廖老先生还请马春华老先生为他讲解伊斯兰教知识。故此,廖老先生巧妙地把伊斯兰教功修和儒学思想融合在一起。抱厦横檩上有木质巨匾3块,左侧“教崇西域”,意为伊斯兰教从西域传播而来;正中一块为“主化三天”,我国古代关于天体的学说,有浑天、宣夜、盖天三家,称为“三天”。真主滋养宇宙之意;右侧一块为 “认主独一”,除真主之外,别无应受崇拜的。

明清之际,先贤王岱舆等回儒“以中土之汉文,展天方之奥义”,儒家思想的影响和渗透,给中国伊斯兰教注入了新鲜血液,使中国伊斯兰教学术界呈现出一片生机。一批回族穆斯林学者用儒家的语言、儒家的思想系统地研究、整理、总结伊斯兰教义,完整地构造了中国伊斯兰教的思想体系,写出了一批带有中国独特风格的伊斯兰教汉字碑文、匾联和作品,逐渐实现了伊斯兰教的中国化。

抱厦后即为礼拜殿,其平面图为半圆形加长方形。殿后山洼处为六角形凉亭,旁边有一高大的桂花树,柱头上撰刻着对联,曰:“伊人秋水文章主张传经立教,斯地崇山峻岭化为圣谕仙关,兰桂生芳”,上下联、横批第一字相串为“伊斯兰”,作者为曾在此开学的兰光荣阿訇。

据悉,该镇现有回族人家 200 余户,600 多人。据寺内碑文记载,蜀河清真寺建于明朝嘉靖年间,距今近500年历史。清真寺整座殿宇是由“门楼、天井、正殿、后塔”四部分构成。

三

“满拉室”的窗棂下摆放着先贤刘宗云阿訇和他的学生合影照。

我肃立在先贤面前,心中静极了!“先贤啊!赛俩目在你上!”我右手抚胸,饱含激动的泪水深深地向巴巴道了声“赛俩目”。

心中浮现出明、清以来回儒先贤们设帐讲学,传播教门的艰辛镜像。时面临“经文匮乏,学人寥落,既传译之不明,复阐扬之无自” 的考验和挑战。胡巴巴“遂概然以发明正道为己任”,将伊斯兰教以清真寺为中心的教学形式与中国传统的私塾教育结合起来设帐讲学,开启经堂教育先河,逐渐培养和造就了一批本土伊斯兰教学者,从而为中国伊斯兰教的世代绵延奠定基础。

刘宗云巴巴正是承袭了“经堂教育”的遗训和使命,方才不避穷壤,传经解惑。我想,正是这些先贤的作为和践行,中国伊斯兰教才在中国的大地上走过了1350多年的道路。

据当地坊民讲,三十年代初,刘老尊师赴蜀河清真寺开学达十三年之久,深受坊民拥戴,后又被安康南寺聘为教长,当从蜀河离任时,坊民十里相送,挥泪惜别。

当地乡耆传述,刘老尊师四十年如一日,治学严谨,朴实谦虚,为弘扬伊斯兰教奉献了毕生精力。世人有诗赞曰:

云开天朗光茫万丈 雨沾地酥泽润千里

一代经师千秋功业 桃李开花铺满天下

后人分别在蜀河清真寺和西安北广济街清真寺勒石以志。

相片中的巴巴刘,满面笑容,目光温和。史载,三十年代的蜀河镇,山高路远,荒芜冷落。

当时的蜀河古镇沿河而建,背靠大山。伫立在半山中的孤独清真寺,四周草木遮天蔽日,这里也就成了野狼、黄羊、獾子等野兽喜欢出没的地方,追逐厮杀,狼嚎狐鸣,成了晚间青灯黄卷清真寺的音响伴奏。巴巴刘长在西安回坊,省城子民荒凉深山安贫乐道,传道授业,我想,能够支撑他乐此不彼十余年,那就是信念和使命。

碑刻记载,巴巴刘坚守蜀河教门,宣教育人,培养了众多传承者,知名者有:刘兆德、马明全等阿訇。加之后来者,据统计,佼佼者25人遍及陕甘等省,安宗喜、李廷贤等阿訇成为西安市教门开放后的顶梁柱。

他们为了教门传承和文明,物质利益,功利得失,全抛在脑后,义无反顾,教授“艾利甫、俩目、米目……”

我站在清真寺寺后葱郁的山腰上,久久举头四顾终究低下头颅,泪水又一次噙满了眼眶,面西,再一次右手抚胸,向曾经在此掌教的巴巴刘宗云、兰光荣等阿訇先贤们,道声“赛俩目”,为他们信念和操守,更为他们目光深远。(作者:马文)

参考文献:

[1]《古兰经》(5:3)

[2] 尼采《悲剧的诞生》和《不合时宜的思考》

[3] 哈吉.黄登武.《中国经堂教育与陕学阿訇》

[4] 陈良学. 《楚界秦河》

[5] 清.严如熤.《三省边防备览》

[6] 马加玉.《汉江流域的一颗明珠》

[7] 纳国昌.中国伊斯兰教与儒家学说《回族研究》1996年02期

上一篇:纪西宁东关清真大寺2016年开斋节会礼有感

下一篇:金玉良言:请不要忧伤