伊斯兰在中国,已有千余年的历史,惟关于中国伊斯兰教育的史料,因无记载,已完全丧失了;真是可惜!近百年的史实,还有口碑,可供参考。我希望专攻中国伊斯兰史的朋友们,对于中国伊斯兰文献资料,努力搜集,赶快整理,“亡羊而补牢,未为迟也。”

中国伊斯兰的寺院教育,只注重宗教教育,而不注重普通教育;又宗教学校的学生,只学阿拉伯文而不学国文,这种寺院教育,有种种的缺点。

伊斯兰社会,固然需要精通伊斯兰教义和教律的专门人才,来主持宗教的事务,而为一般教胞的导师与顾问。但此类专门人才的养成,颇不容易;必须选择天资聪、性格纯善、旨趣高尚的青年,而授以专门的学识,再加以宗教的陶冶,使他们成为有道德、有学识、有思想、有眼光的学者。他们学成以后,对于宗教事业,才能胜任愉快,不致见异思迁,中途变节。但伊斯兰社会所需要的宗教人才,是有限的;穆斯林子弟,固然不是个个都适于作宗教师,即使统统都可以成为宗教师,势必发生供过于求的现象,而大多数的毕业生,必定失业,这是中国伊斯兰寺院教育的第一种缺点。

伊斯兰社会,不但需要宗教师,同时还需要教员、医生、法官、律师、裁缝、木匠、石匠、泥水匠、铜匠、铁匠、银匠……。社会愈进步,分工愈细密,则社会所需的人才愈多。凡是伊斯兰社会所需的技术和工艺,必须有一部分人去专攻,才能满足伊斯兰社会的要求。某种专门人才缺乏时,伊斯兰社会有培养此种人才的义务;各种人才都齐备时,伊斯兰社会有督促各种人才,各尽其职的义务。如果人才缺乏,而不培养;或有人才,而不督促;则整个伊斯兰社会,都不能辞其咎。[关于此点,伊斯兰教育学家安萨里氏(al-Chazzali)的《圣学重光》(Ihyai Ulumuddin),和法理学家沙兑比氏(al-Sbatibi)的《法理集成》 (al-Muwafaqat)两书里,曾有透彻的说明,可供参考]。中国的伊斯兰教胞,因为不明白这条教律,所以历来不注重普通教育和职业教育,有钱的不肯出钱,有力的不肯出力;以为办普通教育和职业教育者,不能获得真主的赏赐;有子弟的,不问其资质如何,个性如何,志向如何,总要强迫他到宗教学校去;以为非如此,不足以尽其为父兄的义务。大多数的弟子,都因秉性不相近,而中途废学;不但不能为宗教服务,甚至没有谋生的技能。同时,伊斯兰社会,感觉人才缺乏;伊斯兰所需的技师,不能不仰给于教外的同胞。这是中国伊斯兰寺院教育的第二种缺点。

我们既是穆斯林,又是中国的公民,我们应该认清穆斯林对社会所应尽的义务,也应该认清中国公民对国家所应尽的义务。穆斯林的义务,是明了伊斯兰教义教律的大纲,和伊斯兰史的概要;对于这些科目,不必费很长的时间,去作精深的研究,因为那是专门学者的义务;更不必用阿拉伯文或波斯文为媒介,因为我们所求的,是这些科目的内容,与文字毫无关系。中国公民的义务,是认识中国的语言、文字、历史、地理、国际地位,和公民的权利、义务。从前,中国伊斯兰宗教学校的学生,只学阿拉伯文和波斯文,而不学国文,所以国家观念非常薄弱,对于公民的权利、义务,毫无认识;即使对于伊斯兰教义与教律,略有心得,亦不能用国文发挥出来,供教内和教外同胞参考。像先贤王岱舆、马文炳、刘介谦、马复初,那样杰出的学者,真是凤毛麟角。这是中国伊斯兰寺院教育的第三种缺点。

民国以来,穆斯林有识之士,深信伊斯兰寺院教育,不能满足新时代的要求,及于宗教学校外,另设普通小学,而于宗教校内,添设国文、史地、博物、数理化、公民等科。

此种新式的小学校,和宗教学校,仍有许多缺点,不可不设法补救,以谋其发达与普及。

新式的学校里,不教授伊斯兰常识,不注重宗教陶冶,以致毕业的学生,不明了伊斯兰教义,不遵守伊斯兰戒律,吸烟、饮酒、赌博、宿娼、放僻邪侈,无所不为;因而,使一般家长,大失所望;同时,贻顽固的教友以反对新式学校的口实。他们常说:“读汉文就要变汉人”,未尝不持之有故,言之成理;一般无知的家长,当然受他们的蛊惑。新式学校之难以普及于各地的伊斯兰社会,原因固然复杂,然而新式学校之不能适应伊斯兰社会的特殊环境,——据我的观察,——要算是最大的原因。

新式的宗教学校里,以阿拉伯文的原文为宗教科的教材,以致学生们因文字的障碍,而难以领会伊斯兰的精义。此外还有国文、英文、史地、博物、数理化、公民等学科,把大部分时间占去了;学生们以有限的时间与精力,去研究精深的宗教学,当然不易成功;其余的学科,也因为被宗教学把时间与精力分散了,所以成绩不很好。此类学校,若不从根本上加以改良,则教材虽新,教法虽良,亦难收到很好的效果,这是我敢断言的。

我们中国的伊斯兰同胞,既有特殊的信仰与礼教,我们自己当然要创办一种适合于我们伊斯兰社会环境的学校,以教育穆斯林儿女。此类普通学校(无论是小学或中学),其课程大纲,可以遵照教育部关于边疆教育的章程;但须以教义为必修课,每周最少两课,最多三课。教义科的教材,须用国文编辑,以便教学。学生只须学会阿拉伯文的拼音,能背诵古兰经中最简易的三五章,和拜内的祈祷词就够了,不必多学阿拉伯文,以免妨碍其他的功课。此外应当训练学生礼拜、斋戒,以涵养其服从命令,谨守时刻,整齐严肃,坚忍耐劳等美德,以实践我伊斯兰1300余年来的“新生活”,以免穆斯林的子女为恶劣的环境所腐化,否则,官立和私立的普通学校,已经很多,穆斯林的子女,到处可以求学,我们又何必自设学校呢?如果我们把办学校的经费,用作奖学金,以奖励成绩优良,品行端正的穆斯林学生,收效不更大吗?若因穆斯林学生太少,或经费支出,而不能创办伊斯兰小学或中学,我们可以不必勉强,无妨将子女送入现有的官立学校或私立学校,而集中教友们的随意捐,作为奖学金之用。此外于每年假期间,可以开办教义讲习班,免费的传授宗教常识。其诚意向学,成绩优异者,酌给奖金。此外宜于各清真寺,设立阅书报室,把国内国外的宗教典籍,和定期刊物,尽量的罗致来,供教友们阅览,以补宗教教育之不足。

我们应该认清:宗教学,是宗教学;阿拉伯文学,是阿拉伯文学。精通宗教学的,未必精通阿拉伯文学,例如:印度、波斯、阿富汗、土耳其、南洋群岛的宗教学者,大都以本国文为媒介,而获得渊博的宗教学识,对于阿拉伯文学,则无何根底。反之,精通阿拉伯文学的,未必精通宗教学,例如:埃及、叙利亚、伊拉克等阿拉伯的国家,其文豪与诗人,对于阿拉伯文学,已升堂入室了,对于宗教学,却平平不足道。我们无论要提倡宗教学,或阿拉伯文学,却应该将这两种学科,分为独立的两系,而以国文编辑宗教学的教材,以便学生们择其性之所近而专攻之,则进步必定迅速,成绩必有可观。我在这里,可以再举一个更切近的实例,以证明我的主张是正确的。我国中小学的科学教本,完全是以国文编成的,学生们还怕学数理化等深奥的功课,倘若采用英、法、德文的书籍,为数理化等科的教本,那么中小学生的成绩,还堪设想吗?中国历来的宗教学校(无论是旧式的,或是新式的),一律以阿拉伯文或波斯文的原本作教材,中国的宗教学,怎能发达而普及呢?

再就学生的程度和课程的纲要而论,欲专攻宗教学的学生,以高中文科毕业者为最合格;最低限度,亦须初中毕业,国文通顺,常识丰富者,才为合格。他们应学习的科目,是辨证派的伊斯兰哲学,(凯拉目),苏非派的伊斯兰哲学(太算悟弗),伊斯兰伦理学、古兰经学、古兰经注释、圣训学、圣训注释、伊斯兰教法学、伊斯兰法律学、比较宗教学、穆圣传、伊斯兰民族史、伊斯兰文化史、伊斯兰教育史、伊斯兰哲学史等科。各科的教材,应该统统以国文编辑之,以免学生因文字的障碍,而不能了解伊斯兰精义。学生们的阿文程度,只须能正确的诵读原本的古兰经就可以了。伊斯兰经典,是阿拉伯文的;研究宗教学者,能精通阿拉伯文,便能博览群书。由宗教系毕业的学生,如果有机会专攻阿拉伯文学,那是再好没有的了,我们当然要表示赞成与奖励。

欲与攻阿拉伯文学的学生,也以高中文科毕业者为最合格;最低限度,亦须初中毕业,国文通顺,对于英文或其他外国文,有相当根底者,才为合格。他们应该多读书、看报、作文、会话,实际的去练习阿拉伯文,而获得应用阿拉伯文的技能;不可以大部分的时间与精力,去研究文法上的理论,去死记文法上的条规,而忽略了实际的练习,以免再蹈旧式学校毕业生不能读、不能写、不能作、不能说的覆辙。初级学生最好的教材,是天文夜谭、印度寓言、现代的小品文,和短篇小说。高年级学生,最好是读阿拉伯历代诗文选和现代的文集和诗集。课外宜读埃及最有价值的报章杂志。倘若能藉无线电收音机,常常听到由开罗广播的古兰经学术讲演,则进步更快了。此外须练习中阿互译,以养成翻译的专门人才,而为沟通中阿文的媒介。刚才我们已经说过,伊斯兰经典,是阿拉伯文的,关于宗教的典籍,也是阿拉伯文化占多数,精通阿拉伯文学者,欲研究宗教学,那是非常容易的事。

马坚先生

五十年前,埃及只有宗教学校,而无普通学校,其情形正与中国伊斯兰社会以前的情形相仿佛。近五十年来,将宗教教育,与普通教育分离,二者都得自由发展,而各臻于极度盛之域。其他阿拉伯的国家,一方面,采用埃及的课程大纲,各科教材;一方面,聘用埃及的师资。可见宗教教育与普通教育之分头发展,已成为必然的趋势了。

在这新旧交替的过渡时期,国内还有许多穆斯林青年,自幼学习阿拉伯文;这般青年,直至现在,还没有感觉到学习国文的需要者,固然很多;自愿学习国文,而苦无机会者,也不少,我们应该为他们谋学业上的进步。一方面,改良阿拉伯文的教材与教法,使他们能读、能说、能写、能作、有到外国深造的能力;一方面,添授国文,和科学知识,把他们养成适用的宗教师,以满足中国伊斯兰社会迫切的需要。我们为惜才计,不可以让这般聪明好学、有志上进的青年,自生自灭,而不替他们谋补救的办法。

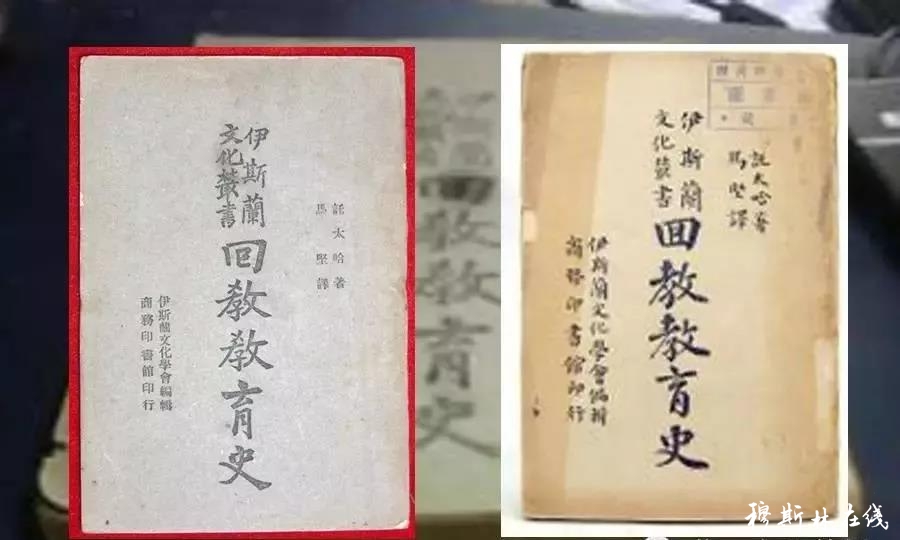

译托氏《伊斯兰教育史》后,仅就十余年来,在国内外,观察所得,感想所及者,随便写了一点浮浅的见解,非敢标新立异,自树一帜;不过以十二分的热忱,将一得之愚,贡献给关心中国伊斯兰教育的同志们做参考。

托氏书中,不会讨论到中国伊斯兰教育;现在我来补充几句,愿读者不致认为那是题外的话罢。

民国二十九年四月二十五日于昆明

上一篇:马强:回族双重认同形成的历史分析

下一篇:国家宗教局王作安局长:不能无视宗教信仰

- • ·伊斯兰教的中国化与“以儒诠经”(2010-05-25)

- • ·伊斯兰教的中国化与“以儒诠经”(2010-05-25)

- • ·穆斯林大家庭 台湾伊斯兰教发展综述(2010-05-28)

- • ·从回族清真寺汉文匾联看中国伊斯兰文化的特色(2010-05-28)

- • ·试论伊斯兰经济思想与社会主义相适应(2010-06-03)