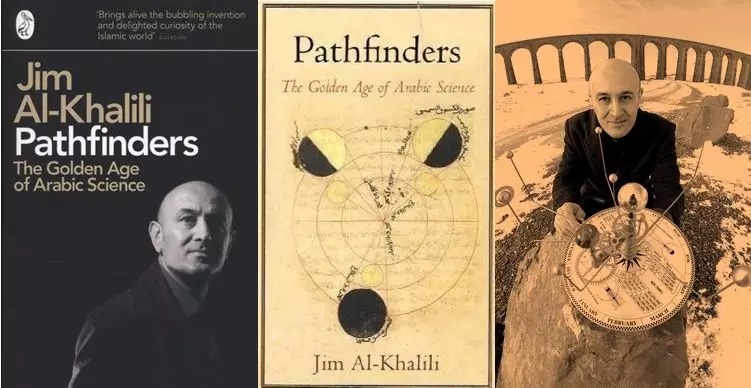

《寻路者:阿拉伯科学的黄金时代》

文︱李 果

在我们生活的这个现代社会,科学就像民主一样成了几乎所有国家不可缺少的必要配置。即便那些过于传统和守旧的群体也都承认,如果要维持政治治理的合法性,就必须往科学研究和技术领域加大投入。

但是,各国为了自身群体或民族的安全、福祉而推动的科学事业是否可以合宜地唤作“X科学”(X代表任意国家的名字,比如“中国科学”)?这是一个很有意思的话题,伊拉克裔英国理论物理学家吉姆·哈里里(Jim Al-Khalili)在其《寻路者:阿拉伯科学的黄金时代》(李果译,即出)一书中就曾专辟一节对此进行过讨论。从该书的标题我们可以看出,作者试图为“X科学”这种说法辩护。按照这种命名方式,我们大致可以认为,世界上存在多少个民族就有多少种科学。但这明显与科学的本性及其发展的历史有所出入;自然,作者哈里里更多是在阿拉伯语这个层面谈论“阿拉伯科学”,我们后文将对此详加阐论。

哈里里写作此书的目的在于澄清,穆斯林世界并不像当今众多流行的刻板印象所展现的,没有自己的科学传统,甚至有些拒斥科学。他指出,阿拉伯黄金时代中的诸多伟大科学家都曾对科学各领域的发展产生过重要影响,其中包括:对化学产生开创性贡献的贾比尔(西方人称之为炼金术士吉布尔)、科学方法的首倡者伊本·海赛姆(西方人称之为阿尔哈增)、精确测量地球大小的伟大科学家比鲁尼、对数学的发展做出巨大贡献的花拉子模(代数学一词便得自其名)、伟大的医学家拉齐(西方人称之为拉齐斯),以及对西方世界产生巨大影响的伊本·西那(即阿维森纳)等等。甚至哥白尼本人在写作其《天体运行论》时,也曾照搬阿拉伯科学家图斯《天文学回忆录》中的相关重要章节(原书218页等处,以下引文出处均指英文原书)。

从此处随手列举的几位阿拉伯科学家的拉丁名可以看出,这些人对西方世界的确产生了重要影响。而部分阿拉伯科学家的医学、天文学等领域的著作在数百年时间里也一直都是西方世界的经典教材。哈里里文笔优雅,这本书是我们了解科学在阿拉伯世界发展史的不错选择。在此,我们除了讨论“阿拉伯科学”这种说法是否合宜的问题,还会对书中涉及的宗教与科学之关系、作者的写作立场等问题进行一番梳理。

何谓“阿拉伯科学”?

根据哈里里在书中的解释,“阿拉伯科学”并非仅仅表示阿拉伯人及其后裔所从事的科学事业。若如此,这个术语就会局限在阿拉伯半岛的居民范围内,而不包括那些用阿拉伯语写作的波斯科学家,比如伊本·西那等人。毋宁说,哈里里的“阿拉伯科学”一词指的是用阿拉伯语从事的科学研究事业。

但作者也清楚,尽管这个术语已经足够囊括其试图讨论的主题,但它自身也存在一个严重缺陷:

即便选择用当时人用以交流科学的语言来为某个科学时代命名也是有问题的。毕竟,我们并不把欧洲文艺复兴时期的科学成就称为“拉丁语科学”。更为陌生的则是将现代科学称为“英语科学”。(xxviii)

站在一个绝对现代的角度,我们可以说,科学的语言是数学;因而,人们用任何日常语种修饰科学都显得不合时宜。原因很简单,日常语言总是通过概念与我们的直观、感觉相连;而科学早已超出了日常生活的感觉层面。但这种后见之明并非科学历史之实情。

罗马并非一日造成,数学作为科学的语言也并非一天就能发展成熟。读者可从作者对数学中“零”这个概念的由来之精彩介绍中看出,这个重要数学观念的产生并非某个民族短期努力的结果,而是众多民族不断累积、接力推进的结果。而古希腊的丢番图、中世纪阿拉伯的花拉子模在写作各自的算术和代数著作时,也都是用的日常语言,而非我们现在熟知的符号语言。彼时的代数唤作文辞代数(rhetorical algebra),其中每一步都不包含符号和方程式,而仅以文字描述之。这也是花拉子模会耗费几页纸的篇幅来书写单个步骤的原因。

花拉子模

正是在科学的语言——数学的发展史中,我们看到,科学是如何一步步抽离日常经验感觉而形成了自己的独立领域的。数学从日常经验感觉抽离的过程,也可从数字之日常意义的消失中看出。比如,中国古人就会从命数、天数、气数、劫数等观念中看待生活和世界;而毕达哥拉斯学派也对不同数字所代表的象征意义(四是正义、七是智慧之神米娜发等等)有着不同的认识(陈嘉映:《论近代科学的数学化》)。这种作为日常概念的数字的确有着文化和民族品性,而随着数学的发展,我们也逐渐不再从其作为概念所表达的引申、类比等层面看待它了。

从这个角度,我们可以合理地得出一个推论:以日常语言修饰科学的时代早已过去。我们当然可以说存在着以古希腊语、阿拉伯语从事的科学研究或写作,但这些称呼也都是描述特定时期科学发展的权宜之计。而民族和语言本就是相辅相成的关系,由此,众人在使用美国科学、中国科学、德国科学这类说法的时候,更多地,他们指的是科学本身在美国、中国和德国的发展;其意义与托克维尔在其《论美国的民主》中主要谈论的是“民主在美国”类似。

而哈里里所谓的“阿拉伯科学”的黄金时期,指的则是由于伊斯兰教兴起而建立的阿拔斯政权的支持而产生的科学研究之蓬勃发展时期。这一时期主要由哈里发马蒙推动,这位有着波斯血统的哈里发对希腊的科学知识和思想家心向往之,他不惜花重金派人到处搜寻古代手稿,然后命人将其翻译为阿拉伯语进行研究。为了吸引当时最顶尖的学者为自己工作,马蒙还建立了名为智慧之家的学术机构。在这里工作的学者们不断译介希腊哲学、科学经典,从而推动了当时阿拉伯世界中著名的翻译运动,众多希腊经典也正是以这种方式为阿拉伯世界所保存。不仅如此,马蒙还特别着迷于有着希腊哲学源头的穆塔齐主义宗教运动,这个运动反对原教旨式地、本本主义地解读《古兰经》等伊斯兰教经典;它主张对经文的理解可通过寻求知识而获得。

有人认为,阿拉伯科学的黄金时代仅仅是昙花一现,马蒙之后的哈里发逐渐趋于保守,而倡导理性、包容的穆塔齐运动也渐渐趋于消亡。但作者认为,正是伊斯兰教中萌发的科学精神推动了科学研究在阿拉伯世界的发展;而作者在谈到欧洲中世纪时,也更多地使用了“黑暗、停滞”等字眼来对其进行描述。我们知道,欧洲中世纪的智性生活主要由基督教主宰,而伊斯兰教又与基督教有着基因上的亲缘关系,那么,作者坚持伊斯兰教推动科学进展的理由是否能站得住脚?

宗教动力或者历史偶然?

宗教与科学的关联一直是学术界讨论的热点话题。以道金斯等人为代表的科学家自然会站在现代立场否认宗教对科学事业的促进作用;而以彼得·哈里森为代表的科学史家则几乎认为若无基督教,则科学无法产生(见彼得·哈里森《科学与宗教的领地》,张卜天译,2016年)。面对这两种截然相反的观点,我们该如何抉择?

《科学与宗教的领地》

流行的观点认为,伊斯兰正统观点和理性的穆塔齐主义运动的冲突在神学家加扎里(al-Ghazāli,1058-1111年)的作品中达到顶峰,这标志着当地科学时代开始走向衰亡。加扎里乃伊斯兰历史上最受尊重的思想家之一,他的思想对正统的主流伊斯兰教产生了不可估量的影响。甚至他还影响了两个世纪之后的托马斯·阿奎那等欧洲神学家。众多穆斯林也认为,加扎里赢得了许多伟大思想家(比如肯迪、法拉比、伊本·西那等人)未竟的智性争论,后面这些人也往往被贴上了异端的标签。(页232)

作者哈里里认为将加扎里的思想作为科学精神对立面的做法既天真又愚蠢,而且像数学、医学和天文学等诸多科学领域在加扎里之后仍长期处于繁荣态势。质言之,宗教保守主义不应为阿拉伯科学黄金时代的失落负责。

值得指出的是,此处我们仅仅谈论了宗教保守主义,用它与科学的关系谈论宗教与科学之关系是否妥帖尚需交代一番。本文作者的观点是,任何宗教或者意识形态如果不试图回到自身的“思想原点”,则将陷于分裂和瓦解。也就是说,宗教几乎无一例外都趋于保守。原因也很简单,任何一个教主在创立了某个宗教时,他首先凭借着自身的人格或精神魅力将一众信徒团结在一起。教主的一言一行都被视为神圣,但无人能保证自己任何言行都前后一致或逻辑连贯,教主亦不例外。当教主在世的时候,他尚且能够用自己的权威保证教义的真理性;教主故去之后,众人则会相互争夺经文的“正确”解释权。但其实解释的正确与错误也殊难断定,因此,少了伟大权威的统领,宗教必将陷于分裂。为了阻止这种局面,宗教领袖们最方便的做法便是回到所谓的“思想原点”,原教旨地解释教理、教义。但因为宗教教义的本性,这种做法最多也只是拖延了问题,并没有解决问题。

如果上述推论正确,那么,我们用宗教保守主义谈论宗教与科学的关系也不至于离题太远。在这个意义上,伊斯兰教并不比基督教更能推动科学的发展。但科学毕竟还是在阿拉伯的黄金时代得到了发展(我们并不讨论科学促成了阿拉伯的黄金时代还是阿拉伯的黄金时代促成了科学的发展这样的问题,这个问题留待史家回答)。

我们试图给出的答案是,阿拉伯科学的黄金时代这种现象可能更多是历史的偶然。否则我们无论如何无法解释,同样处于宗教影响之下的欧洲中世纪却并未迎来科学的长足进步,从而也不会有后来的文艺“复”兴这种说法了。另外,如果宗教对科学有促进作用,那么,“一直”受伊斯兰教影响的“阿拉伯科学”为何没有同样“一直”发展下去?事实上,许多现代穆斯林国家的科研水平仍处于较低水平(页243)。

因而,“阿拉伯科学”的黄金时代可能更多地与马蒙这位哈里发的特殊身份及其所处的历史际遇有关。这位有着波斯血统的哈里发本就不是“正宗”的阿拉伯人,这层身份让他能够站在波斯和伊斯兰教文化的界限之外,并很好地继承二者的长处。此外,这层身份还让他能以开放的心态拥抱处于异教地位的希腊精神,穆塔齐主义运动便很好地体现了这一点。马蒙之后的哈里发们为了维护政治上的正统地位,势必需要重新趋于保守,加扎里的思想恰好迎合了这种趋势。而与日常事务无关的数学和人人皆需要的医学的发展则自然能如作者所言得到发展;至于天文学,它也更多是在占星术的外衣下才得以展开。

巧的是,马蒙这种“之间”的身份也恰好呼应了作者写作本书的立场。

“之间”的书写

作者哈里里在书中谈到,自打少年时代离开伊拉克之后便再也没有回去过。个中缘由我们不得而知。不管怎样,如今获得了大英帝国勋章、皇家学会迈克尔·法拉第科学传播奖在内的众多荣誉的哈里里已是一位优秀的科学家。这种身处异乡的境遇让他对马蒙心有戚戚焉,也正是这种居间的位置,让他更能体会西方世界对穆斯林世界的偏见以及这个群体与生俱来的长短。

哈里里写作此书的主要目的在于扭转世人对穆斯林世界与科学关系的刻板印象,这是他对自己族群历史的交代;但哈里里始终没有忘记自己的科学家身份,他在行文中就不断回到“科学方法”和“理性探求精神”这两个重要主题。从这两个角度出发,哈里里对穆斯林世界目前在科学事业上面临的被动局面有了更深的反思和批判。

历史对哈里里及其穆斯林身份而言不仅意味着古老的荣光,同时也是他们前进路上的巨大包袱。无论如何,哈里里引人入胜的写作成功地让我们认识到,穆斯林世界在其黄金时代不仅仅是保存了希腊的科学精神和相关文献,更是对科学的发展做出了诸多重要推进。而所谓的“文艺复兴”之“复”字代表的西方人对自己古老智性传统的权利重申也会打上许多折扣。顺便一提,作为一位看客和读者,我并不介怀哈里里在讨论科学自身发展的过程时几乎没有提到古代中国,这并不重要,因为现实告诉我们,现代和未来的中国必将为科学的发展做出巨大贡献。哈里里以自己“之间”的身份为穆斯林世界和现代社会搭建了一座相互沟通的桥梁,局面的改变尚需两造的共同努力。

上一篇:卓新平 | 科学宣传无神论 团结更多信教群众

下一篇:伊斯兰教文明崛起的世界性意义是什么?

- • ·阿拉伯的中国形象(2011-05-07)

- • ·阿拉伯语学习与伊斯兰文化浅析(2013-01-12)

- • ·埃及著名女作家纳娃勒•赛阿达维应邀来我校演讲(2014-09-26)

- • ·宁夏大学中国阿拉伯研究院成立(2014-12-21)

- • ·全球化浪潮中阿拉伯世界何去何从(2015-01-24)