提 要:明中后期来华耶稣会士对回回社会的观察,涉及入华回回人来源、宗教及世俗生活、回回人自称他称、语言文字变迁等诸多方面内容,拼凑出域外视野中回回社会图景多维景观,反映了历史时期回回人本土化进程中时代特征。对此,学界缺乏足够重视、鲜有探讨。本文在阅读梳理沙勿略、利玛窦、曾德昭、克路士等传教士相关文献基础上,分析其记载历史背景,探究文字背后的心态,认识耶稣会士有关回回人记载的时代价值,以期深化对明中后期回回人及其历史状况的认知。

关键词:明中后期;耶稣会士;回回人;本土化;

明代中后期,在宗教改革和地理大发现推动之下,以天主教传教士为代表基督教势力第三次进入中国。据《在华耶稣会士列传及书目补编》 统计,明清之际欧洲派遣来华耶稣会士有800人左右[1],可见规模之众。关于耶稣会士与儒家文化之间互动研究,在国内学术界已然成为一门显学,近年来大量耶稣会士书信集、笔记、游记的译介,促进了这一领域研究纵深发展。而有关耶稣会士对中国内地回回人、回回社会的观察,或偶有提及,或语焉不详,系统研究亦付之阙如。

回回人在中国社会当中的特殊性自然容易引起本身为宗教信徒的耶稣会士兴趣,入华耶稣会士们在基督文化与儒家文化之间寻求会通调适同时,“还向中国穆斯林教徒作过更为深入的其他调查”[2],散见于其游记、书信集中。笔者在阅读过程中注意整理,从域外视角观察明清时期回回群体的方方面面,分析其记载历史背景,取异族之故书与吾国之旧籍互相补正,以期弥补这一领域研究之缺憾。

一、元明时期入华回回来源及相关问题

最早向西方描述中国的耶稣会士是方济各·沙勿略(Francois Xavier,1506-1552),沙勿略是基督教东传先驱,其对中国文化开创性认知成为耶稣会士关于中国知识重要来源,且对利玛窦传教策略产生重要影响。[3]

17世纪日本画家绘制的沙勿略像

1548年,沙勿略根据一位商人提供材料写了关于中国报告,此报告是为回答当时葡萄牙驻印度总督提问,所涉内容有中国人宗教习惯、对外国学者态度,教育方式、中国文化对日本影响、文人学者地位、一夫多妻制和中国穆斯林。[4]其中记载了有关回回人来源问题:

“关于阁下所问在中国的土地上,在内地,是否有些人不是中国人,但处在中国的统治之下。他说曾经多次在北京看到很多人,他们很像中国人,但是不吃猪肉,吃其他各种肉,都是亲手宰杀…….我问他这些人是否有自己的国王,他说在北京城的背后,有一座山脉的后面就是这些人的家乡,那里有他们的国王。因为地方窄小,所以他们来到了中国。”[5]

上引所谓“在北京城的背后,有一座山脉的后面就是这些人的家乡”,疑为宋辽以来汉文史籍中常见之“山后”,明代常指称内附达官为“山后人”,其中多为蒙古人,亦有回回人,此处所言当为后者。日常饮食习惯差异是不同文化之间的标志性分野,这也构成了沙勿略及其后的耶稣会士笔下不断重复的文化特征,不吃猪肉的饮食差异在汉文化中的独特性使其更易为他者所注意。

游文辉于1610年绘制的利玛窦像

沙勿略之后,最有影响耶稣会士为利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610),利氏晚年将其在华经历撰写下来,即众所周知的《利玛窦札记》。早在1983年,何高济先生就据1953年的英译本译为中文,此母本系从金尼阁拉丁文本转译,与原意大利文相比有明显增改修订。[6]2014年,文铮据罗马—意大利国家书店《利玛窦史料》1942—1949年版作者手稿整理译出,使我们幸见其完貌。[7]本文采用以新译本为准,并与旧译本对勘之。其中第一卷末集中记载了中国回回人相关情况,涉及回回人入华及来源问题,两种译本差别较大。

据文铮译本:“继而还有件坏事,即中国的西部毗邻波斯,每朝每代都有许多伊斯兰教徒进入中国,繁衍子孙后代”。[8]另据何译本:“……我们所谓波斯包括蒙古及操波斯语的其他地区。在鞑靼人统治中国期间,情况尤其如此,当时从这条路进入中国是不受限制的。即使现在,波斯商人也打着正式使团的幌子每年进入中国一次。这类使团通常总要偷偷带进来别的撒拉逊人,但中国官员只要发现就立即遣送他们回国。”[9]

元时东西交通发达,随着蒙古人西征,回回人大量东来。明代内附回回人来源除前述“山后”外,更多来自西域,始自明太祖洪武中,迄至明神宗万历初,历时二百年,是元之后西域回回入附中原又一次高潮。[10]利玛窦笔下波斯使团,即明代西域来华朝贡使臣,外国使臣进入中国境内,来往均有通事等陪伴监管,使臣大多能按明朝礼法行事,只有少数使臣有违犯明朝法律禁令的行为,见诸《明实录》《礼部志稿》等史料。[11]

另一来华传教士是葡萄牙人曾德昭(Semedo, Alvare de,1585—1658),曾德昭曾两度来华最终客死广州。[12]其著《大中国志》,亦称“《中华大帝国志》或《中国通史》”,“书凡二卷,上卷述中国之攻治、风俗、语言、衣服、迷信、战争、商业。欧罗巴人详述茶叶之制法及翊法之书,当首数是编。下卷述基督教输入中国之起源,南京仇教之经过,李之藻之传记。”[13]其中记载回回来源和明初回回将领相关传说:

“他们大约在700年前来到中国,当时的皇帝把他们从土耳其斯坦(Turqnestan)召来,助他平定当时中国发生的一次叛乱。他们在中国取得成功,谁愿意留下,谁就获得允许,享有当地人同样的权利。从此以后,他们的人口倍增,到现在已有许多万人。在300年前洪武帝和鞑靼人的战争中,他们支持洪武,并且帮助他。当这位皇帝取得成功后,他们也更受重视,获允参与国政。”[14]

上述涉及唐“安史之乱”借兵回纥史事,作为回回人来源的历史记忆之一,后文则是回回民间长期流传明初多位将领出身回回的故事,甚而演化为“十回保朱”之说,《回族人物志》为常遇春、胡大海等人均立传,但未见明确史料支撑这一说法,曾德昭的记载当是有关这一说法最早文字记载。杨晓春师指出,这一记载反映了明中期以后回回人和政府关系的改善[15],美国学者Zvi Ben—Dor Benite认为,这种说法反映了朱元璋力图建立“纯粹汉人社会”引起回回人微妙的反应——旨在使新的政权合理化,并由此来宣示回回人确实认同由伟大神秘穆斯林王朝创造的“新”中国。[16]借兵回纥与“十回保朱”之说在回回民间有着广泛口碑传述,曾德昭的记载应该是根据回回人自身叙述,反映了明中后期回回人自我历史的建构。

约同一时期来华葡萄牙人伯来拉·克路士(Galeote Pereira)所著《南明行纪》因是作者亲历且富传奇色彩,以多种文字传世,反映了当时中国社会模式对西方人诱惑及对欧洲人思想方法所造成最早影响。[17]其书记载了有关回民情况:

“在中国有些分散到各地的摩尔人,他们不是中国的本族,而是撒马尔罕国莫卧儿人的后裔。撒马尔罕国由其都城撒马尔罕得名。这些摩尔人到中国来,以如下方式散布全国。”[18]

摩尔人原系欧洲人对北非穆斯林的称呼,此处用来指称回回人。“莫卧儿人”为“蒙古人”。前已述及,元明时期大量回回人自中亚撒马尔罕移居中原,曾德昭的认识应是明后期回回人集体记忆客观阐述。曾德昭也提到回回人来华迁移路线:

“我更听说,这些到中国的摩尔人,经常经过的海是一个大海湾,从鞑靼地和波斯伸入这个国家,把整个中国及蒙古人(Mogores)的土地留在那一边,一直往南伸延。这是很可能的,因为我们看见的这些摩尔人是褐色而不是白色,表明他们来自一个较暖和的国土,而不是来自北京附近的中国,那里的河流在冬季因严寒而封冻,有的冻得很实在,可以在上面行车。”[19]

此处“大海湾”应为咸海,可经察合台汗国地区进入中国,上述材料反映了元明时期回回人的主要来源和入华路线。

《葡萄牙人在华见闻录》收录贝尔西奥(Belchior,1519~1571) 题为“一位在中国被囚禁六年之久的正人君子在马六甲神学院向贝尔西奥神父讲述中国的风俗和法律”的记载,据译者介绍,由于此文涉及中国司法情况,在当时的欧洲引起极大兴趣,曾以西班牙文多种文字出版,在十六世纪欧洲影响很大。[20]其中亦载对内附回回人的观察:

“在我们所到的很多城市,我们都碰到了许多外国摩尔人,他们说来自阿拉伯,并说一口流利的波斯语。这些人由于善战,被安排当兵,发给军饷,但是他们被分配在城里的各个地方,不在一起,以免密谋造反。”[21]

贝氏笔下所记当为内附回回人,反映明朝安置内附回回人的措施,可与汉文文献印证。如顾炎武指出:“于其来降者,待之虽优,而防之未尝不至。”[22]明人邱濬认为:“……请凡自西北内附者,除已建显功受封爵者外,其余有官者,递升一级,给与全俸。无官者编入队伍,月支米比常伍加多。敕兵部注拨于迤南卫所,卫不过一百,所不过一十,官不许专城,卒不许类聚,征操外并免杂役。如此则不失安辑之道,既得其用,且免其患矣。”[23]“予之以爵位而不极其所欲,赐之以金帛而不徇其所求,任之以偏裨而不付以独柄。”[24]顾炎武、丘濬所主张恩威并施策略,与前引贝尔西奥观察别无二致。沙勿略有关中国报告也有内附回回人被编入国家军事体制的记载:

“中国的国王把他们之中一个最勇敢的骑士任命为自己手下的军官,以维持治安和司法。他说他们个个都是好弓手,人人骑马,是国王用于战事的主要力量……”[25]

明初对内附的“达人”最先主要安置在南京,永乐以后又多调派京畿各地,后逐步扩展到南北各地。朝廷对归化达人在各方面都给予适当的安排,其中相当一部分仍然编为军户, 随时听候征调。贝尔西奥曾多次进入广州,此文写作时间应在嘉靖三十三年(1554)前后,景泰、成化间, 曾将一部分“达官兵 ”迁入广州,这些移民成了世居广州的居民, 成为广州回族重要来源之一。[26]贝氏所见很可能为迁入广州内附回回人。

上列相关记载,反映了元明时期入华回回人的来源、迁徙路线及进入国家军事体制的相关情况,所述虽多是只言片语,难能可贵地反映了诸多历史细节,保留了回回人关于其来源的自我表述,为我们提供了宝贵参考。

二、 回回人宗教仪式和世俗生活图景

沙勿略有关中国报告中,亦有回回人生活图景的描述:

“这些人不善交谈,他认为他们都施过割礼,他曾看到在寺里任职的施过割礼。他说他们像摩尔人一样,每周聚礼一天,在这一天里无论男女什么活都不干,男人都去一个寺里,那里供奉的神像与中国人的不同。去寺里时,男人们穿着宽衣和长裤,头上裹着头巾,进寺以后跪在地上频频磕头。在其他的日子里,他们的穿戴和中国人一样,头发是黑色的……他说他们是白人,胡子剪得像这些古吉拉特(位于印度北部)人一样。这些人没有拥有一个以上的老婆、很多女奴和姘妇的习惯。他说没有听到、没有看到、也没有在书上读到在中国有其他外国人,也不了解与中国接壤地区的外国人。”[27]

这段文字再现了明中后期回回人生活场景,反映出回回人宗教仪轨和世俗生活的特点。利玛窦详实丰富的札记中也不缺少有关回回人生活状况记载:

“他们数以千计的家庭遍及中国各地,几乎每省都有很多清真寺,他们在那里诵经、施行割礼、举行他们的宗教仪式。但据我所知,他们既不布道,也不设法宣传其教义,而且非常遵守中国的法律。对自己的教义知之甚少,而中国人对他们也不太重视,几乎把他们视为本国人,由于他们已完全同化,也就没人担心他们会造反,他们被允许上学,参加科考,担任国家官员。许多获取功名的伊斯兰教徒还放弃了他们古老的信仰,只保留不吃猪肉的传统,而这完全是习惯使然。”[28]

利玛窦所经行路线多为东部交通要道,与回回人的分布多有重合,回回人多聚居,这种“遍及各地”、“几乎都有”的描述,只能理解为感观印象,客观上阐述了明中后期回回人口数量、分布增加和本土化趋势。反映了传教士眼中一般回回人和回回士人的差异,一般回回人围寺而居保持文化传统,回回士人由于学习汉文化,生活习俗发生变迁,在认同汉文化的同时也被接纳。

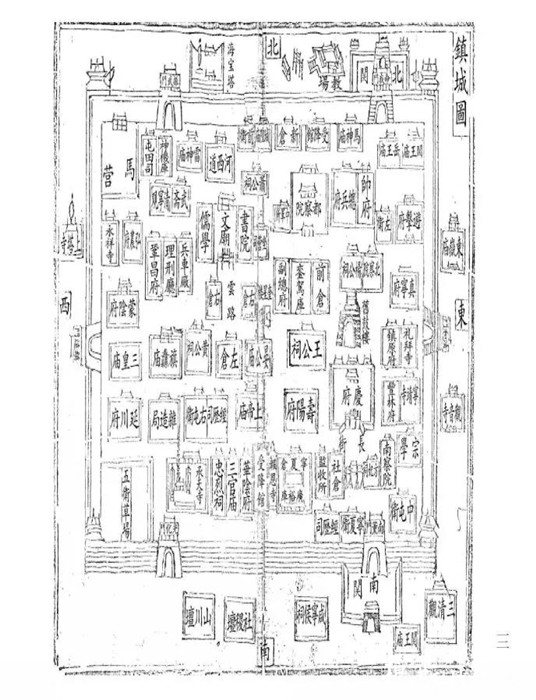

万历《朔方新志》“镇城图”中的礼拜寺,见图中右侧中部(摘自范宗兴《增补万历<朔方新志>校注》)

回回人不向外传教的传统由来已久,不惟利玛窦有此结论,1577年西班牙人艾斯加兰蒂的著作也有类似记载:

“在中国流行的各种宗教中,我不认为值得向阁下介绍为数不多的回教徒(Muhametans),他们在几个省生活了六百年,而且从未受到干扰。因为他们从不破坏别人的信仰,仅满足于自己的宗教,或者只通过婚姻向亲友传播。”[29]

回回人自觉看守教门、不向外传教,不轻易将宗教仪轨向外展示,可与万历年间陈旅相关记载参证之:

“回回朔望集礼拜,寺闭门不与人阅,人亦莫知其何状。秣陵有凿壁阅之者,见其分坐雨傍,相次以手提邻坐耳,一手指西方,以炷香届度而散。盖修净土意也。”[30]

与普通回回人基本以清真寺为中心形成社区保留信仰不同的是,回回士人基本上抛弃了原有的宗教习俗,只保留不吃猪肉这一点,这一点也并非是因为宗教操守而是生活习惯使然,杨晓春师将这一状况解释为宗教习俗向民族生活习惯转变。[31]比利玛窦更早进入中国的克路士也记载了明中后期回回人信仰衰微状况:

“尽管这些摩尔人分散到全中国,直到今天仍然没有一个中国人成为摩尔;相反的,那些生存的,因为是流放者的子孙,而且是中国女人所生,既为他们的母亲,也为国家现在真正是他们自己的,生活在中国人中,所以他们也大多吃猪肉和喝酒,那是摩尔人禁止的、几乎都不再是摩尔人,现已不顾穆罕默德的教规及其风俗了。”[32]

总体而言,无论一般回民还是回回士人,明中后期以降,随着内地回回人语言文字变迁和域外联系的减少,出现普遍信仰衰微状况,明万历年间丁衍夏《祖教说》载,其幼时祭祖“若上世风气之未开然也,如殓不重衣,殡不以木,葬不过三日,封若马鬣而浅,衰以木棉,祀不设主,祭不列品,为会期面相率西向以拜天……厥后殓加衣矣,殡用木矣,葬踰时矣,衰麻棉半矣,祀设主矣,封用圹矣,祭列品而加牲矣……葬有踰十余年者,吉凶有用黄冠浮屠者,食有以豚者。虽渐变以比于礼,而于非礼之所出者有之,于明洁之尚,吾见其皆莫之省也”,[33]反映出回回人生活习俗的变迁,可与耶稣会士观察相互补证。

曾德昭记载还反映了晚明回回人的其他信息:

“他们的相貌、鼻、眼、须和面孔,与中国人完全相同。他们是商人、医师等。他们有在官府当官的。有的读书,参加考试,常常当上曼达林,但没有当大官的,因为大多只停留在硕士等级上……皇帝允许他们有公开的教规,他们奉行自己的宗教,但不十分严格。得到学位,或者当上官的,不很在意向上攀升。”[34]

这段文字信息丰富,反映了以下几点:其一,商业、医药是明代回回人传统优势行业,明代回回商人“贸易所至,如江宁回民沿江而上,至江西、湖北、湖南贸易;陕西回民循汉水而下至湖北,故武汉市上有所谓南京教门与陕西教门之别;河北者出口赴热、察、绥;鲁、豫者,出关至奉、吉、黑。”[35]可见行商范围之广。元明以来回回人也多从事医药行业,陈垣指出:“回回人入中国者,多以卖药为业,其俗至今尚存。”[36]其二,本土化融和使得回回人与汉人外貌上的差异减小,这种融合更多是单向性而非双向——即回回人以族内通婚为主,回汉通婚也多是汉随回教,曾德昭对此有详细描述:

“他们相互之间通婚以保持种族的纯洁,尽管有时他们也取中国女人为妻,但从不把女儿许配给中国男子。其原因是,中国是妻从夫,妻子要到夫家居住并遵奉夫家的宗教,所以异教女人嫁给摩尔人为妻,就成为摩尔人;但摩尔人之女嫁给异教徒,就必定成为异教徒。”[37]

如此方可解释前述利玛窦笔下回民数量和分布不断扩增的趋势。

其三,与汉族、汉文化的交融使得回民在保持自身文化属性前提下学习儒家文化跻身仕途。如陈垣言:“至于明代回回教,乘元代之后, 由中亚东来之回回人,散居中国已及百年。以武功著者固多,其读书应举者亦不少。”[38]

曾德昭还敏锐地观察到了明代回民的宰牛业:

“总的来说,他们居住的地方都有屠牛场。因为他们不吃猪肉,所以不论他们住在哪里,都杀牛出售牛肉。在我看来,中国因为有了他们才得到这好处,如无他们,牛肉就难得有卖的了。”[39]

明初厉行禁止宰杀耕牛政策,后禁令渐弛,北京甚至出现由回回经营宰牛业。[40]在以农耕文化为基础汉文化观念中,耕牛乃衣食之本,故汉族士人对回回宰牛多有微词,其中最甚者当数顾炎武,甚至将其拔高到华夷之辩角度:“天子无故不杀牛,而今回子终日杀牛为膳,宜先禁此,则夷风可以渐革。”[41]关于宰食牛肉文化差异,回回学者王岱舆予以回应:

“有大功于世者,若牛亦不可轻宰是也。夫人尚且择行,诸肉岂宜妄食。或日牛既有功,又何故宰?曰宰之以资口腹之肥甘,则不可;用之于正礼,政其宜也。臂如奸佞畏缩而善终,忠节挺身而受戮,孰是非哉?如正教经律,凡以屠牛为业,恣人啖膳者,较之屠宰众生尤为切禁,罪莫大焉。”[42]

针对宰牛不同文化观念,实质上是汉文化与回回文化之间碰撞交流,曾德昭于此多有关注,可见其观察之敏锐。

克路士留下了回回人用古兰经发誓仲裁的古老传统:

“摩尔人、异教徒和犹太人各有不同发誓的方法。摩尔人以莫撒法(Mocafa)(mocafa即Mushaf,卷书,指古兰经——原注)为誓,婆罗门以圣线,犹太人以五经(Torah),其他的各以他们崇拜的事物为誓。中国人虽然惯常以老天、月亮、太阳及他们的偶像赌咒发誓,在审判中他们却根本不发誓。若因某件罪行叫某人发誓,那不久有一点证据就对他进行拷问。”[43]

以《古兰经》盟誓的历史,最早可追溯至伊斯兰早期驼峰战役时候穆阿维叶命士兵枪挑古兰经要求谈判史事,回回社会面临难以判决事情时往往也会搬出《古兰经》仲裁,对这一行为不同地区称呼不一,如“抱经”、“拿经”、“捉经”、“抓经”、“顶经”等等,不一而足。光绪三十一年西道堂新旧教派发生冲突,后经兰州伊斯兰教的十坊头目臧积德等调解斡旋,双方“顶经(面对《古兰经》发誓)”和解。[44]克路士的描述,说明了明中后期这一传统就已形成。

耶稣会士关于内地回回人生活图景的记载,既有宗教方面描摹,也有生活状况认知,既关注到了一般回回人,也对回回士人有所留意,涉及明中后期回回人职业、生活习惯、信仰状况各个方面,即便是不易为外界所发现宗教传统,也被耶稣会士记录在册,尤其是回汉群体一些文化差异与碰撞,也引起了他们的兴趣,足见其观察之细致,也反映出其知识结构与视野水平。

二、 回回人自称他称及对基督徒称呼

“回回”一词本是回鹘、回纥的音转、俗写,最早见诸北宋沈括《梦溪笔谈》,原指北庭、高昌一带回鹘,至元代“回回”一词内涵逐步向穆斯林转化,金吉堂先生对此有精辟论述:

“自元以后之载籍观之……自西域各方来华之伊斯兰教徒,中国人统名曰‘回回’,且白海上来航之伊斯兰教商人,因其习俗与西北来者无不相同,故华人又别称之曰南蕃回回。总之,自是之后,回回一名,在中国即为伊斯兰教人之代名词。”[45]

元代回回主体当是穆斯林,然元朝统治疆域下种族繁多,名为“回回”者其中也当有部分非穆斯林,如“啰哩回回”实为吉普赛人。元末明初,“回回”一词内涵逐渐清晰固定,专指穆斯林。“回回”一称也从他者称呼也成为回回人自称,谙熟汉语的曾德昭发现了明中后期回回人自称与他称之间的问题:

“中国人把他们当作异邦人来轻视,称他们为回子教(Hociteu)、回子回子(Hoci Hoci)。这个称呼他们名字的词,并没有其他意义,只是用来称呼那个民族。不过当他们听见这样叫时,他们很生气和伤心。他们称自己的名字是“教门”(Kia Muen),“教导之门”。如果说中国人轻视他们,他们也同样轻视中国人,因为中国人崇拜偶像,是异教徒,所以谁也不比谁强。”[46]

白寿彝先生指出:“元人称穆斯林为‘回回’……到了明代,才慢慢地用‘回回教门’或‘回回教’底名称。有时也用‘清真教’‘天方教’底名称。”[47] “(回回)教门”一词除用来称呼伊斯兰教外,更多用于回民自称。小说戏曲当中也出现“回回(子)鼻”、“识宝回回(子)”、“马回子拜节,来的便是”等俗语。[48]元代称伊斯兰教为“回回教”,成书于元明之际的《草木子》记载了这一称呼:“.……其外又有白莲教、满摩教,回回教、头陀教,不合不通,各自有宗。”[49]明代典籍称“回回教”或“回回教门”,多见于西域地理著作及文人笔记。[50]

此外,利玛窦记载穆斯林、基督徒、犹太教徒都被中国人称为“回回”,回回人用“爱薛”、“夷数”、“忒尔撒”、“迭屑”称呼基督徒。[51]其他传教士文献中也多次提到开封犹太人在会堂里戴着蓝色帽子,自称“蓝帽回回”,以别于“白帽回回”——伊斯兰教徒。[52]

四、回回人语言文字的变迁

元代回回人入华使波斯语在汉地生根,如刘迎胜先生言:“波斯语在13—15 世纪的中国扮演着四种角色:元代最重要的官方行用文字之一;入华回回人的族内共同语;元代和明初主要的外交语言之一及当时中国汲取域外科学知识的最重要的学术语言。波斯语在东亚的黄金时代,随着其掌握者——入华回回人的逐渐本土化,在明中期结束。”[53]这一过程伴随着回回人母语由以波斯语为主向以汉语为主转变,波斯语运用范围逐渐由国家层面逐渐衰落,仅保留在回回人民间教育和宗教层面。

汉语—波斯语对译字书《回回馆杂字》(北图藏本)书影

明中后期恰处于这一转变过程中,曾德昭记载了这一情形:

“中国还有大量的摩尔人,并不是所有省份和所有城市都有,他们只生活在大的城镇。他们说当地的话,只识几个字,不知道他们原来的语言。他们也知道《圣经》中所说的许多东西……我在南京遇见一个在该城生活的人,他向我读大卫(David)、亚伯拉罕(Abraham)和伊萨克(Isaac)的名字,有如我自己读的那么清楚。”[54]

比曾德昭更早来华克路士则明确认为,回回人词汇来自波斯语:

“我听说他们的本土叫撒马尔罕,那是一个稳固的地方,有许多国王,他们都知道印度国。这可能如此,因为他们看见我们的仆人(古吉拉特人),他们肯定这是印度人。他们的语汇很多来源于波斯语,但我们听不懂。”[55]

最早来华的沙勿略的记载反映了回民依然能够书写波斯语——“但他们有自己的语言,中国人听不懂…….这些人写摩尔语,他去暹罗时带去了这些人的信,摩尔人说能看懂。”[56]从能写“摩尔语”(此处当指波斯语,笔者注)到“词汇中很多源于波斯语”,再到“说当地的话,只识几个字,不知道他们原来的语言”,真实记录了回回人母语转变过程,耶稣会士零碎的记载,给予我们认识这一时期回回人语言文字变迁重要参考。

五、余论

行文至此,一个不可避免的问题是——来华耶稣会士何以关注到相对而言小众的回回群体?传教士的身份及回回人的特殊性当为主因。不约而同称呼中国的回回人为“摩尔人”、“撒拉逊人”,也说明了一种有意识地参照。耶稣会士来华16世纪前后,恰是奥斯曼帝国黄金时代,东南欧与西亚、北非广大地区成为伊斯坦布尔苏丹属地,黑海和红海俨然是奥斯曼帝国的内湖,多瑙河、尼罗河及幼发拉底河与底格里斯河则被视作奥斯曼帝国横跨三洲之辽阔疆域的象征。[57]在强大地中海穆斯林近邻压力之下,很容易对穆斯林世界形成一种“东方主义”式的想象,如爱德华·萨义德(Edward Wadie Said)指出:“直到17世纪末,‘奥斯曼’威胁一直潜伏在欧洲,对整个基督教文明来说,代表着永久的危险。”[58]在这种观念预设之下,无论是对回回人“摩尔人”、“撒拉逊人”等参照式的称呼,还是字里行间流露出来的语气,不可避免受到观念预设影响,因而其记载或倾向于刻意夸大回回人和汉人之间的区别,或流露出隐晦的隔阂与傲慢,因此在史料所反映的客观真实与其中渗透的主体意识之间的权衡,就显得尤为重要。

明中后期耶稣会士来华,回回人随之进入其视野,其记载涉及回回人来源、宗教仪式与世俗生活、针对内附回回人政策、回回人自称与他称、回回人对基督徒的称呼、回回人语言文字的变迁等诸多方面,在印证补充汉文材料的同时,反映了明中后期回回群体的历史状况。考虑到《利玛窦中国札记》《大中国志》《南明行纪》等著作在欧洲社会广泛传播,耶稣会士对回回人的记载,显然构成了西方世界对中国回回群体的早期认知。

目前国内学术界关于晚清民国传教士与穆斯林之间互动多有研究,而关于明中后期及清前期则少有人问津。耶稣会士的相关记载绝不仅仅局限于补充汉文材料的文献价值,澳大利亚学者李渡南(Donald Daniel Leslie)指出;“1705年11月8日,一个耶稣会士的手稿专门提到了王岱舆及张时中两个人的名字,这个手稿列举了中国穆斯林使用的关于真主的各种名字。”[59]明中后期耶稣会士来华与汉文伊斯兰典籍活动在时空上多有重合,二者是否存在关联互动,就是非常值得研究的重要问题。如此来看,耶稣会士与回回人之间诸多问题,尚有继续探讨的空间。

(作者系南京大学元史研究室【民族与边疆研究中心】硕士研究生,文章原刊于《中国文化研究》2019年第2期)

注释:

【2】参见[法]荣振华等著,耿昇译:《中国的犹太人》,郑州:大象出版社,2005年,第19页。

【3】戚印平:《沙勿略与耶稣会在华传教史》,《世界宗教研究》,2001年第1期。

【4】张国刚:《从中西初识到礼仪之争——明清传教士与中西文化交流》,北京:人民出版社,2003年,第255页。

【5】[葡]费尔南·门德斯·平托等:《葡萄牙人在华见闻录》,海口:海南出版社,1998年,第6—7页。

【6】[意]利玛窦 金尼阁著 何高济等译:《利玛窦中国札记》,北京:中华书局,1983年,前言。

【7】[意]利玛窦著 文铮译 梅欧金校:《耶稣会与天主教进入中国史》,北京:商务印书馆,2014年,译者前言。

【8】[意]利玛窦著. 文铮译 梅欧金校:《耶稣会与天主教进入中国史》,北京:商务印书馆, 2014年,第68页。

【9】[意]利玛窦 金尼阁著,何高济等译:《利玛窦中国札记》, 北京:中华书局,1983年,第115页。

【10】参见和龑:《明代西域入附回回人口及其分布》,《内蒙古社会科学》,1990年第2期。

【11】参见张文德:《明代西域来华使臣的违法与违禁》,《新疆师范大学学报》,2013年第6期。

【12】[法]弗赖之:《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,1995年,第148—151页。

【13】[法]弗赖之:《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,1995年,第151—152页。

【14】[葡]曾德昭著,何高济译:《大中国志》,北京:商务印书馆,2012年,第218页。

【15】 杨晓春:《明代回族历史六题》,《元史及民族与边疆研究集刊》第21辑,上海:上海古籍出版社,2009年,第180页。

【16】Zvi Ben Dor Benite,“The Marrano Emperor:The Mysterious Bond between Zhu Yuan zhang and the Chinese Muslims”,Ming Studies Reserch,Series4,Minneapolis,2008,pp301—302.

【17】[葡]费尔南·门德斯·平托等:《葡萄牙人在华见闻录》,海口:海南出版社,1998年,第70页。

【18】[葡]伯来拉·克路士等著 何高济译:《南明行纪》,中国工人出版社,2000年,第230-231页。

【19】[葡]伯来拉·克路士等著 何高济译:《南明行纪》,中国工人出版社,2000年,第87.页。

【20】参见[葡]费尔南·门德斯·平托等:《葡萄牙人在华见闻录》,海口:海南出版社,1998年,第22页。

【21】[葡]费尔南·门德斯·平托等:《葡萄牙人在华见闻录》,海口:海南出版社,1998年,第22页。

【22】[明]顾炎武著 [清]黄汝成集释:《日知录集释》,长沙:岳麓书社,1994年,第1045页。

【23】[明]邱濬:《大学衍义补》卷一四四,第五册,郑州:中州古籍出版社,1995年,第1846页。

【24】[明]邱濬:《大学衍义补》卷一四三,第五册,郑州:中州古籍出版社,1995年,第1828页。

【25】[葡]费尔南·门德斯·平托等:《葡萄牙人在华见闻录》,海口:海南出版社,1998年,第6—7页。

【26】参见马明达:《明代广州的“达官兵”》,《回族研究》,2005年第3期。

【27】[葡]费尔南·门德斯·平托等:《葡萄牙人在华见闻录》,海口:海南出版社,1998年,第6—7页。

【28】 [意]利玛窦著 文铮译 梅欧金校:《耶稣会与天主教进入中国史》,北京:商务印书馆,2014年,第68页。

【29】[葡]巴洛斯著:《十六世纪葡萄牙文学中的中华帝国概述》,北京:中华书局,2013年,第294页。

【30】 [明]姚旅著:《露书》,福建人民出版社,2008年,第211页

【31】 杨晓春:《元明时期汉文伊斯兰教文献研究》,北京:中华书局,2012年,第224页。

【32】[葡]伯来拉·克路士等著 何高济译,《南明行纪》,北京:中国工人出版社,2000年,第230—231页。

【33】丁衍夏:《祖教说》,泉州市泉州历史研究会编:《泉州回族谱牒资料选编》,1980年,第60-62页。

【34】[葡]曾德昭著,何高济译,《大中国志》,北京:商务印书馆,2012年,第217页。

【35】 金吉堂:《中国回教史研究》,银川:宁夏人民出版社,2000年,第74页。

【36】陈垣:《元西域人华化考》,上海:上海古籍出版社,2000年,第47页。

【37】[葡]曾德昭著 何高济译:《大中国志》,北京:商务印书馆,2012年,第217页。

【38】陈垣:《陈垣学术论文集(第一集)》,北京:中华书局,1980年,第556页。

【39】[葡]曾德昭著 何高济译:《大中国志》,北京:商务印书馆,2012年,第217页。

【40】参见马明达 张益荣:《明清的回回宰牛业》,《回族研究》,2007年第2期。

【41】[明]顾炎武:《日知录》,长沙:岳麓书社,1994年,第1045页。

【42】[明]王岱舆:《正教真诠 请真大学 希真正答》,银川:宁夏人民出版社,1998年,第123页。

【43】[葡]伯来拉·克路士等著 何高济译,《南明行纪》,中国工人出版社,2000年,第74页。

【44】马通:《中国伊斯兰教教派与门宦制度史略》,银川:宁夏人民出版社,1983年,第168页。

【45】金吉堂:《中国回教史研究》,银川:宁夏人民出版社,2000年,第74页。

【46】 [葡]曾德昭著 何高济译,《大中国志》,北京:商务印书馆,2012年,第218页。

【47】白寿彝:《白寿彝民族宗教论集》,北京:北京师范大学出版社,1992年,第377页。

【48】回达强:《中国古代小说戏剧与回回民俗文化》,博士学位论文,上海师范大学,2013年,第63页。

【49】[明]叶子奇:《草木子》,北京:中华书局,1997年,第56页。

【50】参见杨晓春:《元明时期汉文伊斯兰教文献研究》,北京:中华书局,2012年,第210—211页。

【51】[意]利玛窦著 文铮译 梅欧金校:《耶稣会与天主教进入中国史》,北京:商务印书馆,2014年,第69页。

【52】[法]荣振华等著 耿升译:《中国的犹太人》,郑州:大象出版社,2005年,第130页。

【53】刘迎胜:《波斯语在东亚的黄金时代的开启及终结》,《新疆师范大学学报》,2013年第1期。

【54】[葡]曾德昭著,何高济译 《大中国志》,北京:商务印书馆,2012年,第217页。

【55】 [葡]伯来拉·克路士等著 何高济译,《南明行纪》,北京:中国工人出版社,2000年,第86—88页。

【56】[葡]费尔南·门德斯·平托等:《葡萄牙人在华见闻录》,海口:海南出版社,1998年,第6—7页。

【57】哈全安:《中东史》,天津:天津人民出版社,2010年,第333页。

【58】爱德华·萨义德著 王宇根译:《东方学》,北京:三联书店,1999年,第75页。

【59】Donald Daniel Leslie,Islamic literature in Chinese,late Ming and Earlych’ingBooksAuthorsandAssociates,Belconnen:Canberra College of Advanced Education,1981,p2, [澳]李渡南著 杨大业译:《伊斯兰汉籍考》,北京:内部印刷,1994年,第12页。

上一篇:“东干”与“老回回”,走进乌兹别克斯坦“陕西村”

下一篇:爱国是信仰的一部分从阿拉木图到莫斯科看中国回族后遗东干族卫国英雄

- • ·重审明初礼俗改革对回回人的影响(2021-02-21)