- • 伊本·盖伊姆传

- • 我们需要这样的胸襟 ——译者前言

- • 何谓公正

- • 清真饮食并非神秘的饮食

- • 前定的奥秘

- • 伊本·盖伊姆传

- • 我们需要这样的胸襟 ——译者前言

- • 何谓公正

- • 清真饮食并非神秘的饮食

- • 前定的奥秘

-

比如一个人一段时间关注的是中东局势,一段时间又转向关注南海局势,但其兴奋点就是国际局势,国际时事,这一点没有变。一个人一段时间强调戴缠巾、穿巴服的意义,过段时间又强调缩短裤脚的价值,但其兴奋点没变,那就是注重外在的形式。

-

情感和理性,是人性中不可或缺的两个方面,好比一个人需要一份用以糊口的工作,也需要一个让身心得到休息的家庭。理想的工作,温馨的家庭,缺一不可。即便是工作,何尝不需要情感。哪个同事会喜欢总是一本正经、毫无人情味的人?即便是家庭,又何尝不需要理性的介入。关键问题的处理,大是大非的判断,总不能用绵绵缠意去解决吧?情感与理性,相辅相成,共同构成人类社会。

-

陈克礼先生(愿主慈之)的《从穆罕默德看伊斯兰教》关于并礼的一些文字,部分自认为恪守大伊玛目学派的朋友很不高兴,而且发动攻击。网络是学习和交流的平台,利用好了会让每个人受益匪浅。我多么希望这些朋友像他们引以自豪的大伊玛目一样,用文明、谦虚、高雅的方式对待与自己观点不同的人。因为针对不同意见,大伊玛目说:“我认为我是对的,但有可能错;我认为其他人是错的,但有可能对。”“如果我的话与正确的圣训有了冲突,你们就把我的话扔到墙上!”

-

生活中有一类人,外表似乎虔诚有加,戴缠巾,穿长袍,手拿念珠,说话离不开“求主饶恕”,但遇到经济问题,就让人大跌眼镜;判断人和事物时喜欢偏激,不喜欢公允;对教门的形式谨小慎微,但大是大非面前唯唯诺诺,没有立场。也有另一类人,看似没有教门,穿着随意,言谈不拘小节,但经济问题上很干脆,从不含糊;对人对事持论公允,不走极端;大是大非面前非常清醒,敢作敢为。

-

有人说,封斋、开斋时,用心举意是可以的,但用嘴举意更好。我说,用嘴举意,针对无法用心举意、容易心不在焉的人,而用心举意,才是举意的原有模式。除了朝觐,先知和圣门弟子从未用嘴举意过任何功课。用嘴举意“更好”,意味者先知和圣门弟子的做法不属于“更好”,对吗?什么时候,后人的做法和演绎,比先知和圣门弟子“更好”了?

-

作为恩师的弟子,跟随恩师多年,从未听他说过这种主张,问其他许多同学,都说没听说过,个别人说似乎说过,但不确切。恩师自己没有留下这方面的任何文字资料,哪怕是只言片语。考证学家认为,文字是一个人观点的确凿依据,而所说的话,要看说话时的背景,针对的问题,及确切的语气,不能一概而论。如果没有当时的录音,就不能说是确凿证据。何况有无可靠的证人等都是悬而未决的问题。因此,这个问题需要进一步考证。

-

夫妻生活中,“情”的比重往往大于“理”。但这个道理却被许多人所忽视。夫妻,就是虽然自己开朗,对方内向,却不会试图改变或同化对方。夫妻,就是虽然自己文质彬彬,对方风风火火,但只要不构成原则问题,就不会对对方评头论足,指手画脚。夫妻,就是你喜欢天真烂漫的女孩,却与淑女型的女孩不期而遇,成为人生伴侣,那么就学会从淑女身上发现弥足珍贵的元素,而不是要求她改变自己,而去“天真烂漫”。

-

我曾经以为,伊斯兰便是念、礼、斋、课、朝五功,此外一无所有。我曾经想象,伊斯兰便是红白喜事,“娶活送死”,硕大的缠巾与宽阔的衣袍。我曾经觉得,伊斯兰便是富丽堂皇的清真寺,高耸入云的宣礼塔,雪白的号帽,开斋节香气扑鼻的油香

-

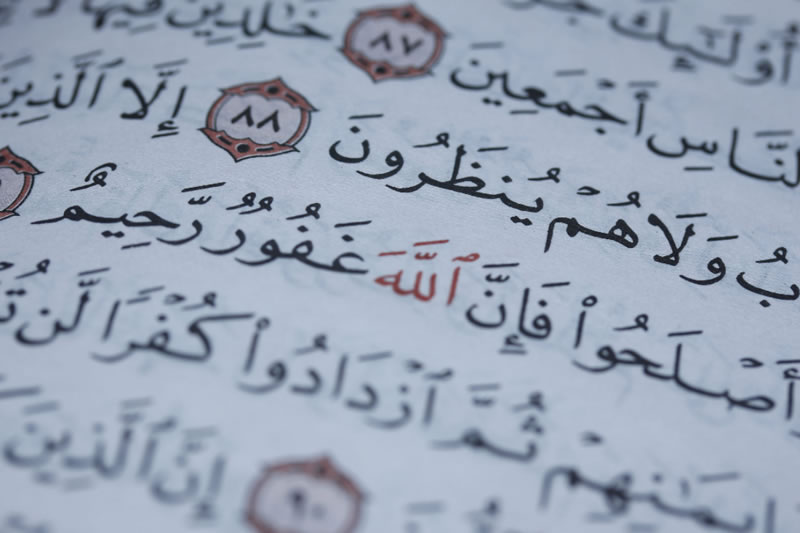

我写的文章提到古兰经时一般都不用书名号,熟悉我文风的朋友都知道这一点。但不知道原委的朋友善意提出应该加书名号,特别是一些出版社的硬性规定也是这样。那么,不加书名号,有什么道理吗?有的。首先,阿拉伯语文章或著作提到古兰经时,一般都不加书名号;据熟悉英语的朋友说,英语资料提到古兰经也不加书名号。

我写的文章提到古兰经时一般都不用书名号,熟悉我文风的朋友都知道这一点。但不知道原委的朋友善意提出应该加书名号,特别是一些出版社的硬性规定也是这样。那么,不加书名号,有什么道理吗?有的。首先,阿拉伯语文章或著作提到古兰经时,一般都不加书名号;据熟悉英语的朋友说,英语资料提到古兰经也不加书名号。 -

黎明之前,当黑夜还在笼罩万物的时候,先知(祈主福安之)就已经起床了,他与黎明前开始萌动的许多造化一起醒来,并诵念:“感赞真主,他让我的灵魂还原,让我的身体健康,允许我记赞他。”你看,先知(祈主福安之)以怎样一种欢快、乐观的心态迎接新的一天:“感赞真主,他让我的灵魂还原……”我们的生命是真主赐予的,理应把它用于有益自己、有益社会的事业。因此真主把日出日落作为对人类的恩典:“真主为你们创造黑夜,以便你们安息;创造白昼,以便你们观看。真主对于人类,确是有恩惠的,但人类大半不感谢。”(40:61)“让我的身体健康,”当一个人早上醒来,发现自己身体健康,四肢、肌肉、骨骼、脉络能够活动自如,没有疾病的困扰,这是何等巨大的恩典!

黎明之前,当黑夜还在笼罩万物的时候,先知(祈主福安之)就已经起床了,他与黎明前开始萌动的许多造化一起醒来,并诵念:“感赞真主,他让我的灵魂还原,让我的身体健康,允许我记赞他。”你看,先知(祈主福安之)以怎样一种欢快、乐观的心态迎接新的一天:“感赞真主,他让我的灵魂还原……”我们的生命是真主赐予的,理应把它用于有益自己、有益社会的事业。因此真主把日出日落作为对人类的恩典:“真主为你们创造黑夜,以便你们安息;创造白昼,以便你们观看。真主对于人类,确是有恩惠的,但人类大半不感谢。”(40:61)“让我的身体健康,”当一个人早上醒来,发现自己身体健康,四肢、肌肉、骨骼、脉络能够活动自如,没有疾病的困扰,这是何等巨大的恩典!