-

马丽颖女士,是中国民族贸易促进会原副会长、工会主席,湖南红色记忆基金会副理事长。北京市朝阳区第七、八、九、十、十一届政协委员、十二届政协常委,曾评为优秀政协委员。北京芳草地国际学校民族校区校外辅导员,团中央授予其优秀校外辅导员称号。马骏烈士1920年发表在《觉悟》上的诗歌《一只小蜘蛛》。如今看来,这首小诗虽然还有些简单,却是回族新文学史上的拓荒之作,已经整整一百岁了。

马丽颖女士,是中国民族贸易促进会原副会长、工会主席,湖南红色记忆基金会副理事长。北京市朝阳区第七、八、九、十、十一届政协委员、十二届政协常委,曾评为优秀政协委员。北京芳草地国际学校民族校区校外辅导员,团中央授予其优秀校外辅导员称号。马骏烈士1920年发表在《觉悟》上的诗歌《一只小蜘蛛》。如今看来,这首小诗虽然还有些简单,却是回族新文学史上的拓荒之作,已经整整一百岁了。

-

刘宝俊是回族,1942年参加冀鲁边区回民抗日救国会(后参加渤海军区回民支队),新中国成立后参加抗美援朝。1954年集体转业到西海固回族自治州。我是汉族,1958年在《宁夏日报》任编辑。编辑要蹲点,我的“点”是海原县农具厂,刘宝俊任厂长、厂党支部书记。我与刘宝俊长达半个多世纪的友谊就从这个时候开始。刘宝俊对我这个大学刚毕业的汉族小兄弟多有照顾。有一次,我病在厂里(我每次去都住在厂里,便于联系工人),他见天让我喝他家的山羊奶(他家后院养了一只母山羊,可挤羊奶),以补充体力。那时是“三年困难时期”,一杯山羊奶,是很大的情谊啊!

刘宝俊是回族,1942年参加冀鲁边区回民抗日救国会(后参加渤海军区回民支队),新中国成立后参加抗美援朝。1954年集体转业到西海固回族自治州。我是汉族,1958年在《宁夏日报》任编辑。编辑要蹲点,我的“点”是海原县农具厂,刘宝俊任厂长、厂党支部书记。我与刘宝俊长达半个多世纪的友谊就从这个时候开始。刘宝俊对我这个大学刚毕业的汉族小兄弟多有照顾。有一次,我病在厂里(我每次去都住在厂里,便于联系工人),他见天让我喝他家的山羊奶(他家后院养了一只母山羊,可挤羊奶),以补充体力。那时是“三年困难时期”,一杯山羊奶,是很大的情谊啊!

-

老舍(1899年2月3日—1966年8月24日),原名舒庆春,满族。 中国现代小说家、作家,语言大师、人民艺术家,新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代表作有《骆驼祥子》,《四世同堂》,剧本《茶馆》《国家至上》等。老舍先生一生与回族人民结下许多深厚友谊,创作了以回族为题材的著名话剧《国家至上》。

老舍(1899年2月3日—1966年8月24日),原名舒庆春,满族。 中国现代小说家、作家,语言大师、人民艺术家,新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代表作有《骆驼祥子》,《四世同堂》,剧本《茶馆》《国家至上》等。老舍先生一生与回族人民结下许多深厚友谊,创作了以回族为题材的著名话剧《国家至上》。 -

在现代作家中, 满族作家老舍与回民关系最为密切,友谊最为深厚。他生长在北京,自幼“与回教徒为邻,同学,交朋友”,后任教于青岛山东大学和济南齐鲁大学,又结识不少山东回民朋友。他曾自豪地说:“在青岛、在济南,我都有回教的拳师教我练拳,其中的一位还作过塾师”。抗战期间,老舍串任中华全国文艺界抗敌协会总务部主任, 为团结各民族爱国文化人士共同抗战,同中国回民救国协会联系紧密,又与复旦大学教授马宗融等众多回族文化人士交往频繁,友谊深挚,亲密如同手足。

在现代作家中, 满族作家老舍与回民关系最为密切,友谊最为深厚。他生长在北京,自幼“与回教徒为邻,同学,交朋友”,后任教于青岛山东大学和济南齐鲁大学,又结识不少山东回民朋友。他曾自豪地说:“在青岛、在济南,我都有回教的拳师教我练拳,其中的一位还作过塾师”。抗战期间,老舍串任中华全国文艺界抗敌协会总务部主任, 为团结各民族爱国文化人士共同抗战,同中国回民救国协会联系紧密,又与复旦大学教授马宗融等众多回族文化人士交往频繁,友谊深挚,亲密如同手足。 -

赛典赤•赡思丁(1211-1279年),元朝杰出政治家,云南行省的奠立者。赛典赤出仕元朝,自太祖至世祖,历五帝,由燕京路总管而拜中书省平章政事,最后受元世祖忽必烈重托出任云南行省平章政事,主持滇政。所到之处轻财爱民,多惠政,不仅为统治者信赖,亦为百姓称颂。

-

在北京日坛公园西北角,坐落着马骏烈士墓。马骏是五四时期京津地区学生运动的领导者之一,与周恩来、邓颖超等共同发起成立了进步团体觉悟社。经过五四运动的洗礼,他接受了马克思主义,坚定不移地投身到共产主义事业和人民解放事业中。大革命失败后,他奉中共中央之命回国,被派到北京恢复党组织,不幸遇害,用年轻的生命捍卫了崇高的信仰。

在北京日坛公园西北角,坐落着马骏烈士墓。马骏是五四时期京津地区学生运动的领导者之一,与周恩来、邓颖超等共同发起成立了进步团体觉悟社。经过五四运动的洗礼,他接受了马克思主义,坚定不移地投身到共产主义事业和人民解放事业中。大革命失败后,他奉中共中央之命回国,被派到北京恢复党组织,不幸遇害,用年轻的生命捍卫了崇高的信仰。 -

刘孟杨、刘髯公、刘霁岚三位报界老前辈,是上个世纪二三十年代津门著名报人,有津门报界“三刘”之美誉。人们都听过民国报界三刘,但很少有人知道这三人其实都是西赵河命兰祖的后裔,永乐二年天锡祖夫人张氏带领三子来到沧州定居。长子命远落户到南皮黑龙村,次子命长落户到牛进庄,三子明兰落户在西赵河。命兰祖有十个孙子俗称十门。刘髯公是六门17世。刘霁岚是八门18世,刘孟扬是十门17世。

刘孟杨、刘髯公、刘霁岚三位报界老前辈,是上个世纪二三十年代津门著名报人,有津门报界“三刘”之美誉。人们都听过民国报界三刘,但很少有人知道这三人其实都是西赵河命兰祖的后裔,永乐二年天锡祖夫人张氏带领三子来到沧州定居。长子命远落户到南皮黑龙村,次子命长落户到牛进庄,三子明兰落户在西赵河。命兰祖有十个孙子俗称十门。刘髯公是六门17世。刘霁岚是八门18世,刘孟扬是十门17世。 -

土耳其著名的圣训学家穆罕默德 爱敏 塞拉哲归真,曾经培养出数以千计的圣训学家和教法学家。生前总统爱尔多安曾经数次看望老人家,在老人家面前,身为一国总统的爱尔多安毕恭毕敬。

土耳其著名的圣训学家穆罕默德 爱敏 塞拉哲归真,曾经培养出数以千计的圣训学家和教法学家。生前总统爱尔多安曾经数次看望老人家,在老人家面前,身为一国总统的爱尔多安毕恭毕敬。 -

在青海地区上世纪六十年代以前出生的一代人中,口语中将赴喜宴叫“吃席”或干脆就说“吃八盘”,“吃八盘”也是现在还流行在西宁东关地区的一句赴婚宴的代名词,尽管今天的“八盘”已是今非昔比与老一代人心目中的八盘相去甚远。改革开放后,川菜、鲁菜、粤菜大举进军走进青藏高原,慢慢的川菜中的麻辣味最适合生活在高寒地区青海人的口味,今天所有清真餐厅中的“席”虽然还是叫“八盘”,但已是被一勺红油川菜改良了的川味“八盘”,东关回族人家的“老八盘”渐行渐远,淡出了人们的视线。但“老八盘”所蕴含的深厚的文化底蕴历久弥新,散发着迷人的芳香,在今天重又提回族“老八盘”的传承时,不由得让我们怦然心动。

在青海地区上世纪六十年代以前出生的一代人中,口语中将赴喜宴叫“吃席”或干脆就说“吃八盘”,“吃八盘”也是现在还流行在西宁东关地区的一句赴婚宴的代名词,尽管今天的“八盘”已是今非昔比与老一代人心目中的八盘相去甚远。改革开放后,川菜、鲁菜、粤菜大举进军走进青藏高原,慢慢的川菜中的麻辣味最适合生活在高寒地区青海人的口味,今天所有清真餐厅中的“席”虽然还是叫“八盘”,但已是被一勺红油川菜改良了的川味“八盘”,东关回族人家的“老八盘”渐行渐远,淡出了人们的视线。但“老八盘”所蕴含的深厚的文化底蕴历久弥新,散发着迷人的芳香,在今天重又提回族“老八盘”的传承时,不由得让我们怦然心动。 -

哈只名万福,字子西,姓马氏,河州果园乡人,故人以果园哈只称之。天资聪颖,性和蔼坚毅。二十四岁,阿文成学,即设帐授徒。二十六岁朝觐,留满克三年,与当地学者遊,学大进。於是知国内教俗背大典者众,欲留居不去。满克学者朂以遵经革俗,力促之返。

哈只名万福,字子西,姓马氏,河州果园乡人,故人以果园哈只称之。天资聪颖,性和蔼坚毅。二十四岁,阿文成学,即设帐授徒。二十六岁朝觐,留满克三年,与当地学者遊,学大进。於是知国内教俗背大典者众,欲留居不去。满克学者朂以遵经革俗,力促之返。

斋月来临前的反思和斋月里履行的责任

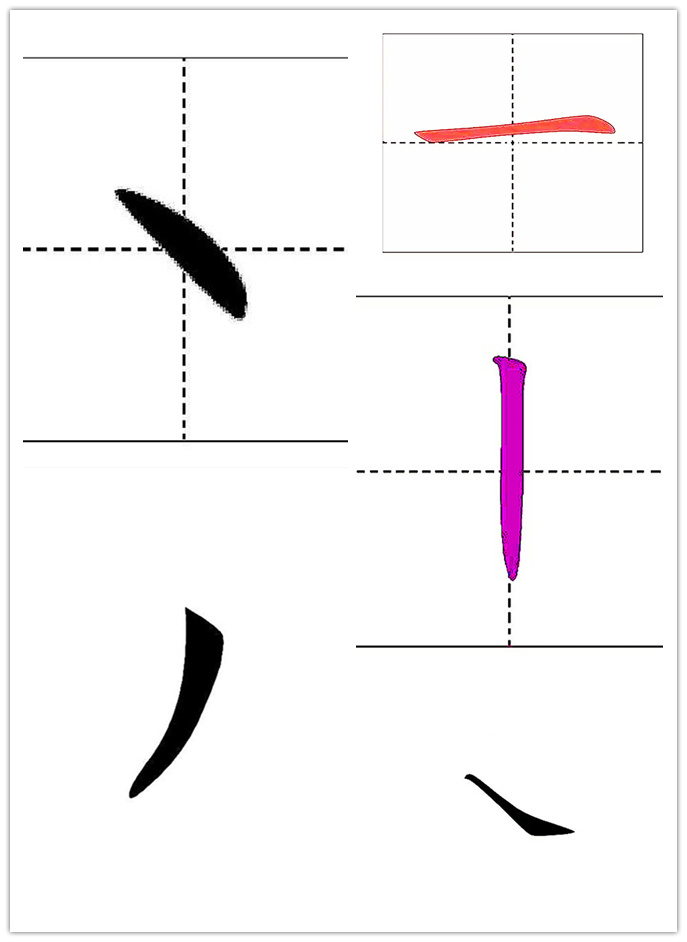

斋月来临前的反思和斋月里履行的责任 马有福:人生五笔 点横竖撇捺

马有福:人生五笔 点横竖撇捺