-

编者按:浙江大学国家制度研究院研究员沈桂萍在《中国宗教》发表署名文...[详细]

- • 深刻认识伊斯兰教斋戒的义理

- • 米寿江、尤佳:中国伊斯兰教的民族化进

- • 朱威烈:伊斯兰文明与世界

- • 【写民族志】同在屋檐下——云南德钦“

- • 杨桂萍:中国化的伊斯兰教已成中国伊斯

- • 中国的穆斯林都来自哪些教派?

- • 杨怀中先生的著述特点与学术贡献

- • 王宇洁:早期中国伊斯兰教遗迹引发的思

- • 伊斯兰教中国化的几点思考

- • 伊斯兰教中国化的文学表达 —— 以中

- • 约旦社会结构:民族和宗教

- • 从整体性视角认识伊斯兰文明 ——华涛

- • 沙宗平:中国伊斯兰教的史料及其本土化

-

德国的伊斯兰研究:一个历史的概述。在欧洲,特别是在德国,关于伊斯兰及伊斯兰文化的研究,有着悠久的历史。我们可以把这段历史追溯到1143年,当神圣的古兰的第一个拉丁译本在西班牙问世的时候。这个译本在一位与德国改革家马丁·路德(于1546年去世)同样重要的人物的提议下,于瑞士的巴塞尔首印。在接下来的四百年里,欧洲一直在使用这个译本。然而,在那以后,古兰也有过好几个拉丁译本,这些译本作为底本又被重新翻译为德语和其他欧洲语言。在十八世纪,德国出现了两个平庸的古兰译本,它们也很重要,因为伟大的德国诗人和思想家约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(于1832年去世)注意到了它们,并在他自己的与伊斯兰研究相关的作品中使用了它们。

德国的伊斯兰研究:一个历史的概述。在欧洲,特别是在德国,关于伊斯兰及伊斯兰文化的研究,有着悠久的历史。我们可以把这段历史追溯到1143年,当神圣的古兰的第一个拉丁译本在西班牙问世的时候。这个译本在一位与德国改革家马丁·路德(于1546年去世)同样重要的人物的提议下,于瑞士的巴塞尔首印。在接下来的四百年里,欧洲一直在使用这个译本。然而,在那以后,古兰也有过好几个拉丁译本,这些译本作为底本又被重新翻译为德语和其他欧洲语言。在十八世纪,德国出现了两个平庸的古兰译本,它们也很重要,因为伟大的德国诗人和思想家约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(于1832年去世)注意到了它们,并在他自己的与伊斯兰研究相关的作品中使用了它们。 -

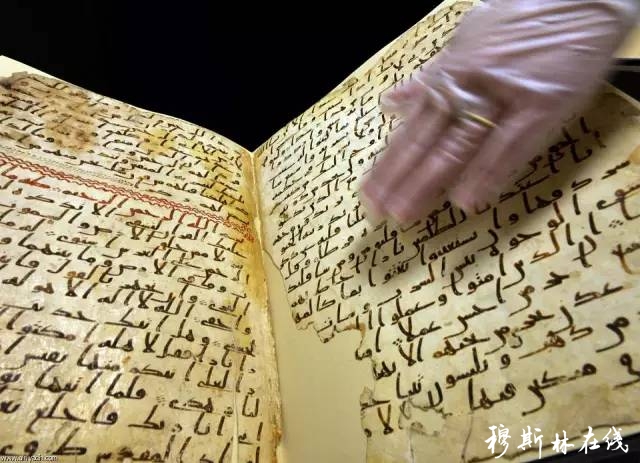

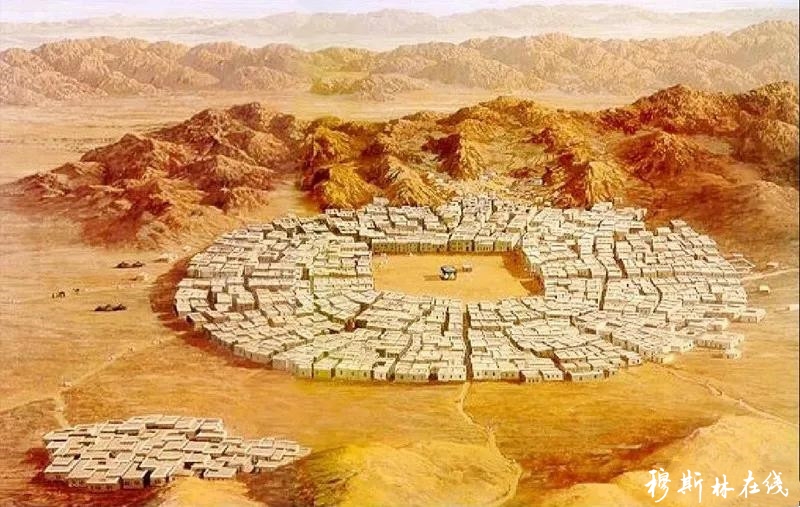

伯明翰大学的古兰经手稿残页中,在《麦尔彦》章和《塔哈》章之间有红颜色标记的“泰斯米”的分隔,这在最早期的古兰经书写中,并不常用的手法。同时用红颜色书写“泰斯米”并显示对章节之间的区别的这种做法,也是在奥斯曼·本·阿凡任哈里发时期才出现的。因为在先知时代,古兰经的章节并没有按照顺序编排,也没有采用不同颜色的墨水来书写。另外需要指出的是:已经确定的是,在埃及、萨那、伊斯坦布尔都珍藏有保存完好的,可以追溯至伊历第一世纪的古兰经手抄本,也就是完整的古兰经全本是手抄本。公元571年,穆圣(原主福安)出生于古莱什部落管理下,商业繁盛的麦加。当时的古莱什人以善于经商而远近闻名,他们掌握着对尊贵的天房的管理权。公元610年,穆罕默德先知被差遣为真主的使者,通过哲拜伊勒天使接受来自真主

伯明翰大学的古兰经手稿残页中,在《麦尔彦》章和《塔哈》章之间有红颜色标记的“泰斯米”的分隔,这在最早期的古兰经书写中,并不常用的手法。同时用红颜色书写“泰斯米”并显示对章节之间的区别的这种做法,也是在奥斯曼·本·阿凡任哈里发时期才出现的。因为在先知时代,古兰经的章节并没有按照顺序编排,也没有采用不同颜色的墨水来书写。另外需要指出的是:已经确定的是,在埃及、萨那、伊斯坦布尔都珍藏有保存完好的,可以追溯至伊历第一世纪的古兰经手抄本,也就是完整的古兰经全本是手抄本。公元571年,穆圣(原主福安)出生于古莱什部落管理下,商业繁盛的麦加。当时的古莱什人以善于经商而远近闻名,他们掌握着对尊贵的天房的管理权。公元610年,穆罕默德先知被差遣为真主的使者,通过哲拜伊勒天使接受来自真主 -

阿拉伯帝国的政教关系不是一成不变的,而是随着政治和宗教力量对比的变化而变化的,由开始时完全的政教合一逐步转向了一种特殊方式的政教分离,而在这种关系下影响的法律也由传统的习惯法与宗教法的合体转向世俗法,后来又回归宗教法,最终完全被宗教法取代而陷入停滞。法律在阿拉伯人的生活中扮演着极其重要的角色,这主要 归因于法律与宗教之间的密切关系,“伊斯兰法是伊斯兰学说的缩影,是伊斯兰生活方式的典型体现,是伊斯兰教本身的精髓和核心”。[1]作为一个典型的宗教法,对伊斯兰法尊崇其实表现出来的是对宗教的虔诚。由于哈里发一人身兼政治和宗教两职,人们一般认为阿拉伯社会是一元制的,即政教合一的专制统治。

阿拉伯帝国的政教关系不是一成不变的,而是随着政治和宗教力量对比的变化而变化的,由开始时完全的政教合一逐步转向了一种特殊方式的政教分离,而在这种关系下影响的法律也由传统的习惯法与宗教法的合体转向世俗法,后来又回归宗教法,最终完全被宗教法取代而陷入停滞。法律在阿拉伯人的生活中扮演着极其重要的角色,这主要 归因于法律与宗教之间的密切关系,“伊斯兰法是伊斯兰学说的缩影,是伊斯兰生活方式的典型体现,是伊斯兰教本身的精髓和核心”。[1]作为一个典型的宗教法,对伊斯兰法尊崇其实表现出来的是对宗教的虔诚。由于哈里发一人身兼政治和宗教两职,人们一般认为阿拉伯社会是一元制的,即政教合一的专制统治。 -

中国伊斯兰教教派门宦研究是宗教学、民族学、回族学等学科的重要研究领域。相关研究自民国发端至改革开放之后兴起,历经20世纪90年代至21世纪后进入全面发展时期,已有众多研究成果问世。对既存研究进行梳理和总结,不仅有助于了解中国伊斯兰教教派门宦研究现状及存在的问题,而且对于进一步开展中国伊斯兰教教派门宦研究具有借鉴意义和启示意义。

-

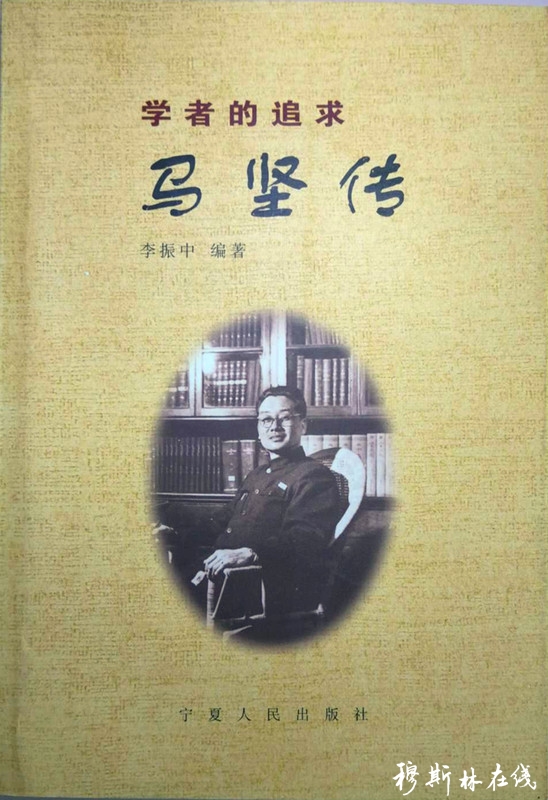

南北两个《马坚传》版本,作者均是教授级的学者,前者是河南籍现居京城的阿语界知名回族学者,后者是沙甸籍现居春城的汉语界知名回族学者,他们共同为纪念一代阿语界泰斗——马坚先生树碑立传,同样亦被使用汉语言文字的中国穆斯林所铭记。

南北两个《马坚传》版本,作者均是教授级的学者,前者是河南籍现居京城的阿语界知名回族学者,后者是沙甸籍现居春城的汉语界知名回族学者,他们共同为纪念一代阿语界泰斗——马坚先生树碑立传,同样亦被使用汉语言文字的中国穆斯林所铭记。 -

伊斯兰文明在中国的本土化,是从外来的伊斯兰文化和中国优秀传统文化的沟通、相融开始的,目的是把两种文化融会贯通,以使中国社会各阶层对伊斯兰文化的了解、理解和认同,从而在中国优秀传统文化和伊斯兰文化之间找准结合点,使两种文化相融,共同成为中国优秀传统文化的组成部分。其中爱国主义思想随着伊斯兰文化在中国的发展、调适,被中国穆斯林所牢记并凝聚在民族精神的内核中,加以继承与发扬,并成为中国穆斯林从历史到现在的共识和实践原则。伊斯兰文明在中国的进程,有着鲜明的民族和地域特色,表现出它的多样性和与中国社会相适应的特点,进而也成为中华文明的组成部分。

伊斯兰文明在中国的本土化,是从外来的伊斯兰文化和中国优秀传统文化的沟通、相融开始的,目的是把两种文化融会贯通,以使中国社会各阶层对伊斯兰文化的了解、理解和认同,从而在中国优秀传统文化和伊斯兰文化之间找准结合点,使两种文化相融,共同成为中国优秀传统文化的组成部分。其中爱国主义思想随着伊斯兰文化在中国的发展、调适,被中国穆斯林所牢记并凝聚在民族精神的内核中,加以继承与发扬,并成为中国穆斯林从历史到现在的共识和实践原则。伊斯兰文明在中国的进程,有着鲜明的民族和地域特色,表现出它的多样性和与中国社会相适应的特点,进而也成为中华文明的组成部分。 -

早在1300多年以前,伊斯兰教就制定了一套系统的生态环境保护体系。伊斯兰教认为,人是真主设立在大地上的代治者,保护环境,热爱自然,维护社会的安宁是真主赋予人类神圣的职责。为了帮助人类完成代治大地这一神圣使命,真主安拉把有别于其它被造物的理智和智慧单独赐予人类,并降示给人类生活中天启的法则,以使人类能够按照宗教价值的原则维护大地上公正与安全,实现人与自然的和谐。

早在1300多年以前,伊斯兰教就制定了一套系统的生态环境保护体系。伊斯兰教认为,人是真主设立在大地上的代治者,保护环境,热爱自然,维护社会的安宁是真主赋予人类神圣的职责。为了帮助人类完成代治大地这一神圣使命,真主安拉把有别于其它被造物的理智和智慧单独赐予人类,并降示给人类生活中天启的法则,以使人类能够按照宗教价值的原则维护大地上公正与安全,实现人与自然的和谐。 -

中国共产党历来尊重伊斯兰教,重视对伊斯兰教历史与文化的研究。早在延安时期,就设立了“回回民族问题研究会”,开始对回回民族与伊斯兰教的研究,并协助当地穆斯林兴建了延安清真寺等多座宗教活动场所,毛泽东主席还曾亲自为延安清真寺题词。新中国成立后,对于伊斯兰教研究更加重视,上世纪60年代中叶为加强对包括伊斯兰教在内的世界三大宗教研究工作,毛泽东主席亲自提议成立了世界宗教研究所。改革开放后,党中央负责同志面对当时的国内外形势曾明确提出:“要重视对伊斯兰教的研究”。

中国共产党历来尊重伊斯兰教,重视对伊斯兰教历史与文化的研究。早在延安时期,就设立了“回回民族问题研究会”,开始对回回民族与伊斯兰教的研究,并协助当地穆斯林兴建了延安清真寺等多座宗教活动场所,毛泽东主席还曾亲自为延安清真寺题词。新中国成立后,对于伊斯兰教研究更加重视,上世纪60年代中叶为加强对包括伊斯兰教在内的世界三大宗教研究工作,毛泽东主席亲自提议成立了世界宗教研究所。改革开放后,党中央负责同志面对当时的国内外形势曾明确提出:“要重视对伊斯兰教的研究”。 -

伊斯兰文明与中华文明是人类文明史上两颗璀璨的明珠,至今仍焕发着光辉。尽管有学者感言,伊斯兰文明和中华文明在历史源流、民族传统、宗教文化、社会结构、政治理念、生活方式上有着根本的不同,“从根本上来说这两者之间具有的共性可能还不及它们各自与西方文明之间的共性多”, 但伊斯兰文明与中华文明之间的相遇与交往,却走出了一条同伊斯兰文明与西方文明碰撞的完全不同的路——一种“美美与共,和而不同”的和平交往交流交融之路。

伊斯兰文明与中华文明是人类文明史上两颗璀璨的明珠,至今仍焕发着光辉。尽管有学者感言,伊斯兰文明和中华文明在历史源流、民族传统、宗教文化、社会结构、政治理念、生活方式上有着根本的不同,“从根本上来说这两者之间具有的共性可能还不及它们各自与西方文明之间的共性多”, 但伊斯兰文明与中华文明之间的相遇与交往,却走出了一条同伊斯兰文明与西方文明碰撞的完全不同的路——一种“美美与共,和而不同”的和平交往交流交融之路。 -

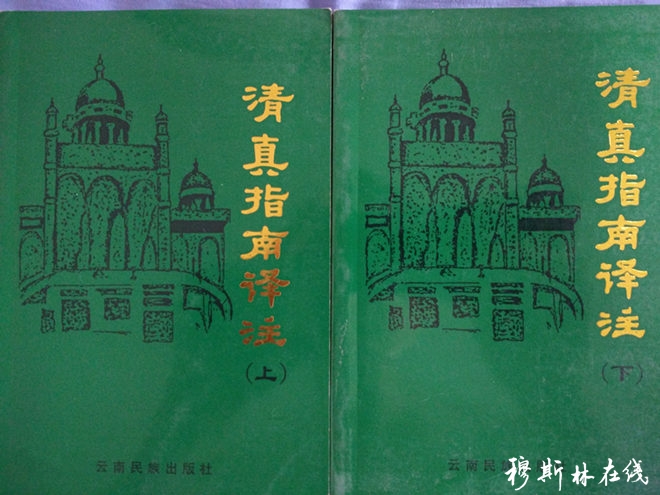

马注,是我国清初著名的穆斯林学者,代表作是《清真指南》,全书将伊斯兰教伦理与儒家伦理、社会道德融为一炉,形成中国特色的伊斯兰教伦理思想。马注在谙熟儒家经典后开始研习伊斯兰教经训,他在恪守和维护伊斯兰教基本信仰的前提下,充分吸收了儒家文化的养分,为推动伊斯兰教在中国的本土化做出了重要贡献。

马注,是我国清初著名的穆斯林学者,代表作是《清真指南》,全书将伊斯兰教伦理与儒家伦理、社会道德融为一炉,形成中国特色的伊斯兰教伦理思想。马注在谙熟儒家经典后开始研习伊斯兰教经训,他在恪守和维护伊斯兰教基本信仰的前提下,充分吸收了儒家文化的养分,为推动伊斯兰教在中国的本土化做出了重要贡献。

斋月来临前的反思和斋月里履行的责任

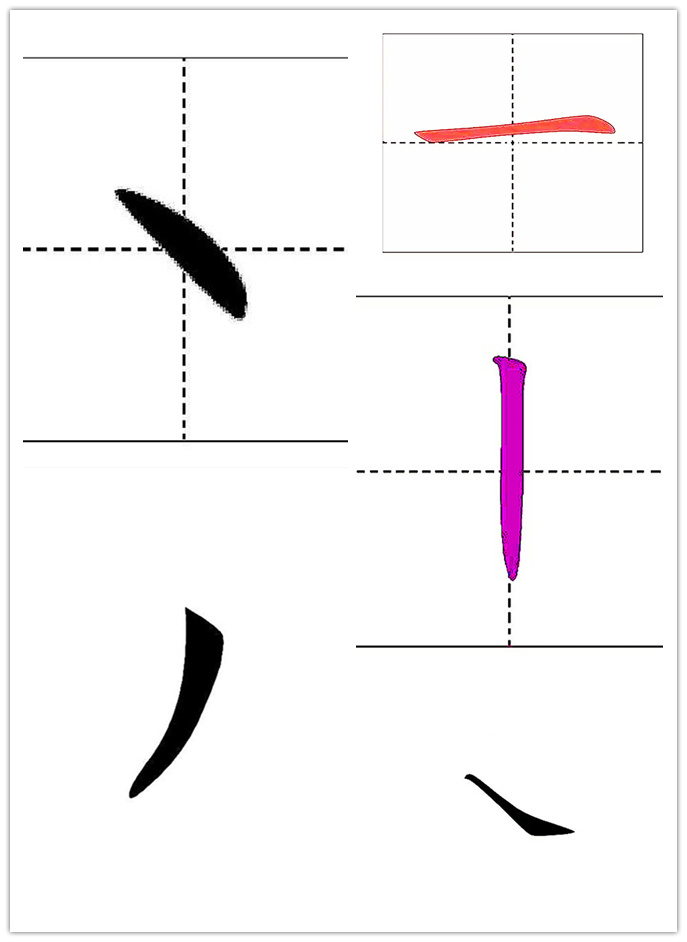

斋月来临前的反思和斋月里履行的责任 马有福:人生五笔 点横竖撇捺

马有福:人生五笔 点横竖撇捺